東金町金蓮院境内の、二十一枚の石版をまわる小さな霊場巡りについて。

東金町金蓮院境内の、二十一枚の石版をまわる小さな霊場巡りについて。葛飾区東金町の金蓮院というお寺の境内に、上の写真のような石版が沢山あるのですが、それらをよく見ると絵が刻まれており、番号が書いてあります。どうやら境内で完結する小さな弘法大師霊場めぐりになっているようです。

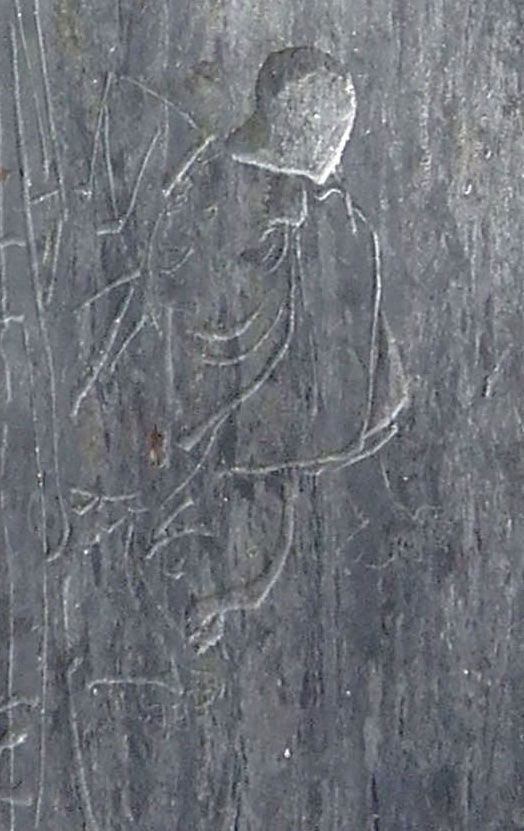

石版の枚数は、1〜21番まであり、1枚1枚に、何かの絵が浅く刻まれています。どれも浅すぎて肉眼では何が刻まれているかさっぱりわからないのですが、拡大してトレースしてみると意味のありそうな絵になったのでまとめてみます。

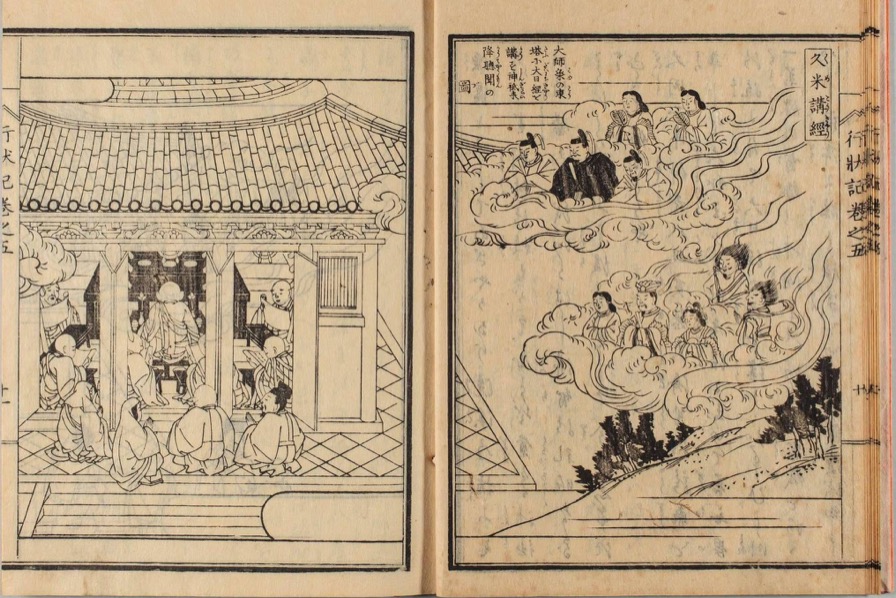

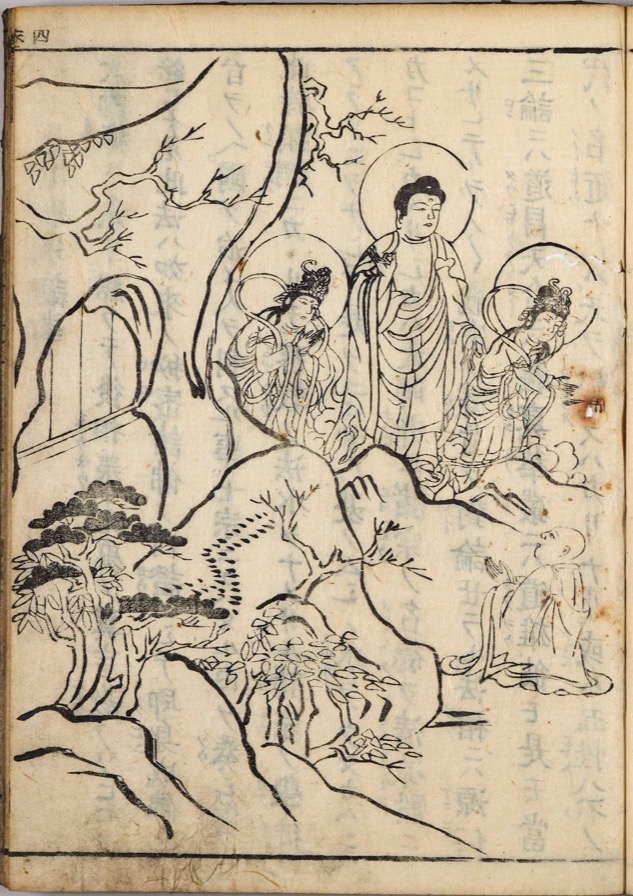

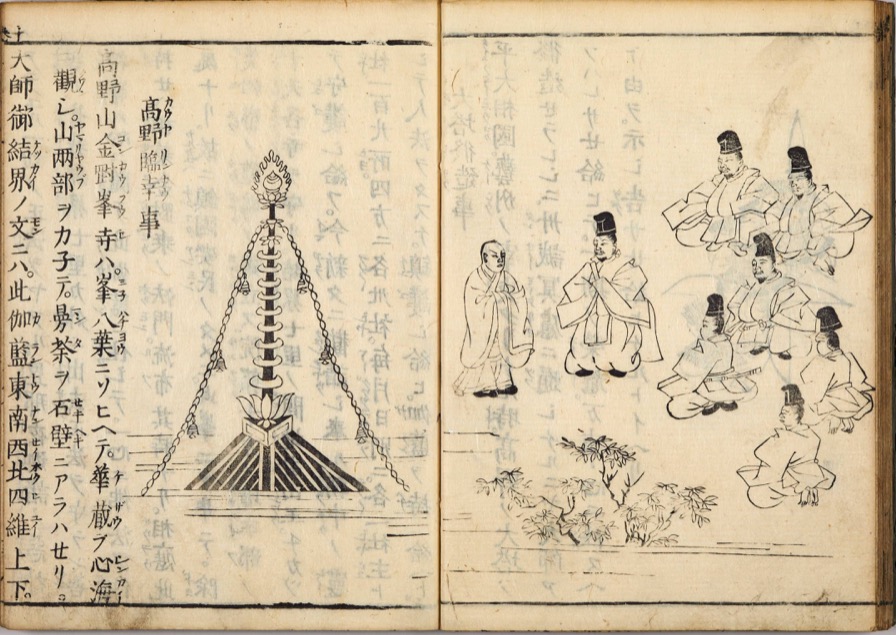

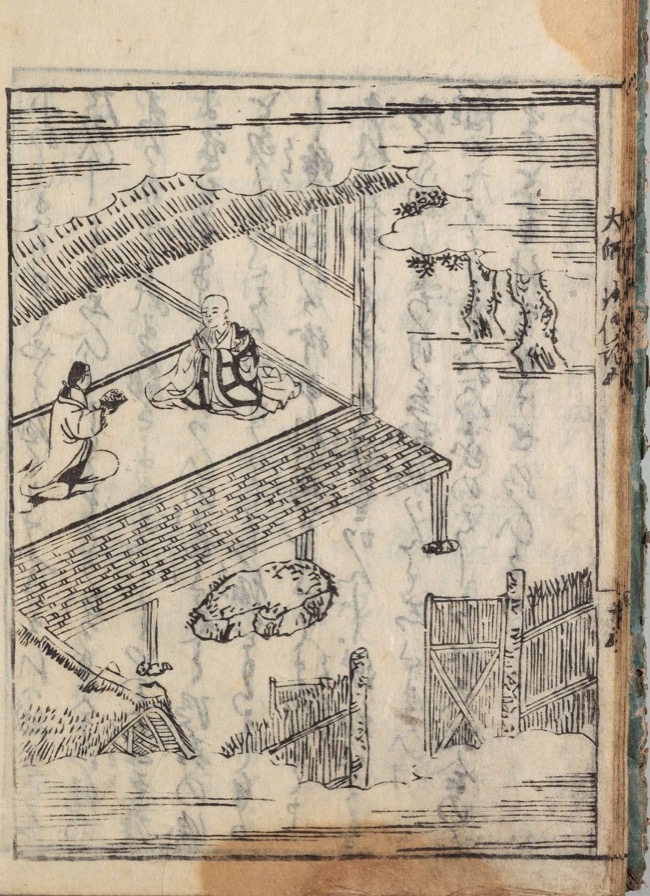

なお、文中に引用した古典籍の挿し絵は特にことわりがない限り以下の資料からの引用です。すべてネット上で閲覧できるもので、だいたい文中にリンクをいれてあります。

『弘法大師御伝記』京都府立京都学・歴彩館

『弘法大師行状記』奈良女子大学学術情報センター

『弘法大師御本地』国立国会図書館

『高野大師行状図絵』筑波大学附属図書館

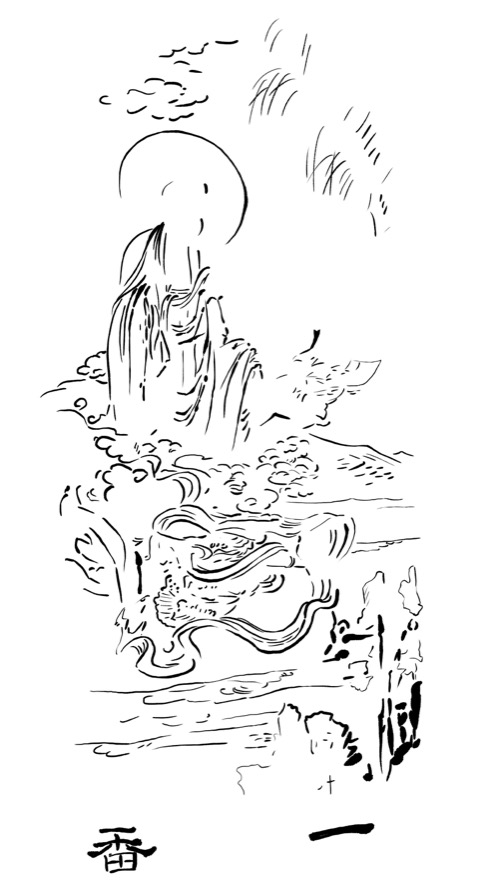

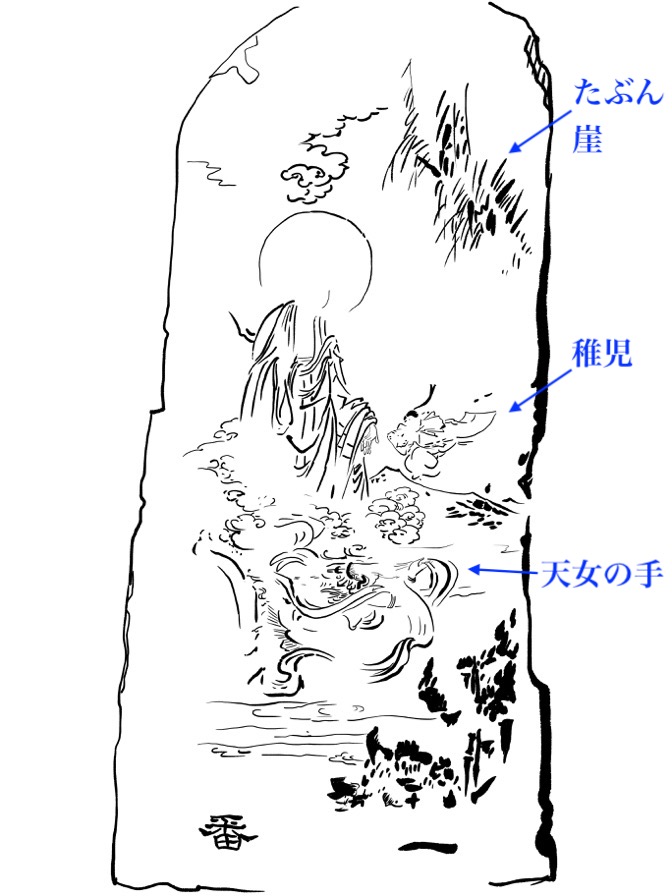

第一番

地蔵菩薩のような仏様の姿に見えますが、残念ながら何の場面なのかは今のところ不明です。

2025年4月追記

後日撮影しなおしたら地蔵菩薩のような姿の下に、天女か何かいるのか羽衣と手があることに気づきました。また地蔵の右に稚児が飛んでるようなので、どうやら捨身誓願の図のようです。

弘法大師がまだ七つの少年で、佐伯真魚(さえきのまお)という名前だった頃「自分は多くの人を救う」との誓いをたて、「この願いが叶うならば命をお助けください」と祈りながら高い崖から身を投げました。すると天女が現れて、真魚少年を抱き留めて救ったと言われています。

いくつかの石版は『御伝記』や『行状記』などの挿し絵と酷似しているのですが、第一番はオリジナル色の濃い絵になっています。

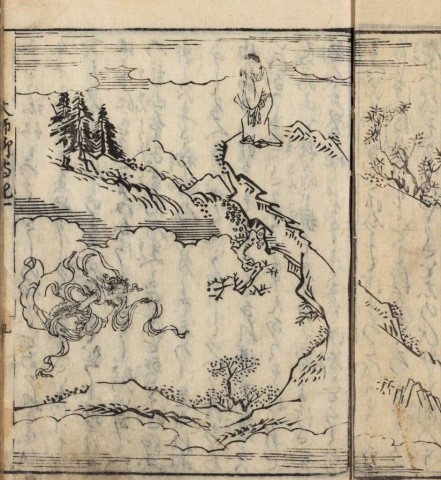

◎弘法大師御伝記

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/15

◎高野大師行状図絵

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100352680/16

お話自体は挿し絵の直前にあります。

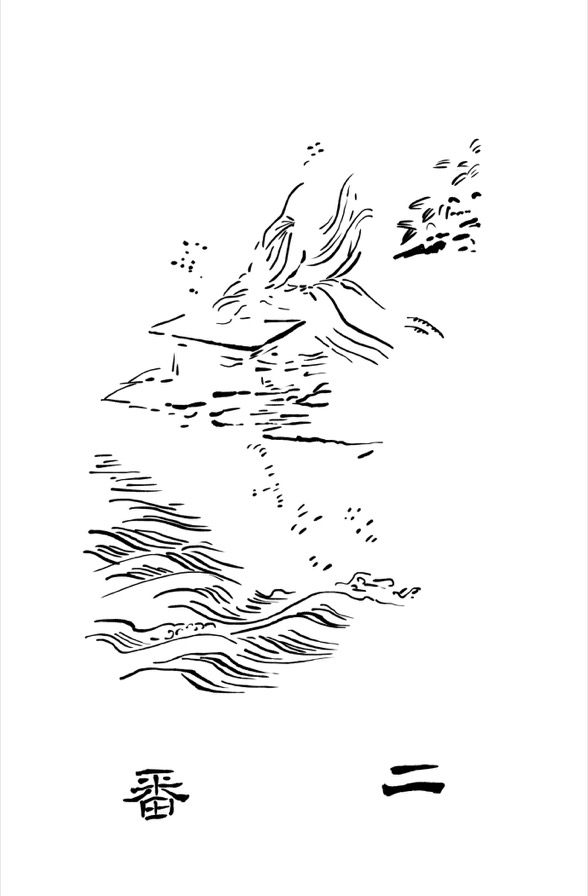

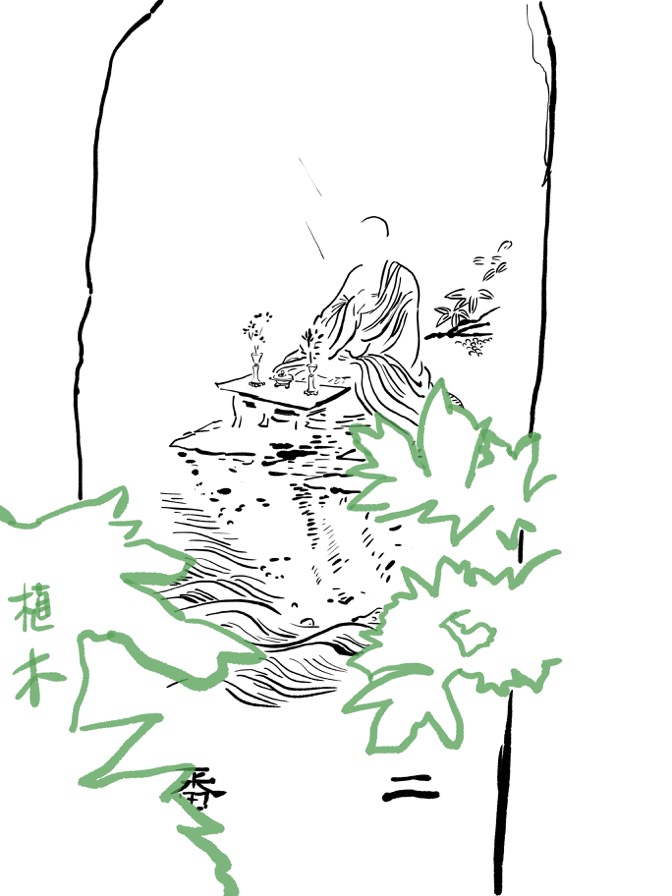

第二番

川か海のような水辺で弘法大師とおぼしき人が座禅を組んでいます。弘法大師は室戸岬のような海辺で修行をしたという話がいくつもあるので、そういった場面かもしれません。

2025年4月追記

新たに撮影しなおしましたが、残念ながら新しい発見はありません。場所は崖の上で、下は荒海なのは確かでしょう。弘法大師は出家してから唐へ留学するまでの間、四国の各地を修行して歩いたと言われています。室戸岬のような海辺の話も沢山ありますので、きっと四国修業中の絵なんだと思います。

▲これが元の写真。残念ながら拡大しないと何が書いてあるかわからないと思います(しかもこの写真はブログに貼っても支障ないように縮小してありますし)。

石碑の絵からは断定できないんですが、強いて言えば行状記の以下のような絵が近いと思います。

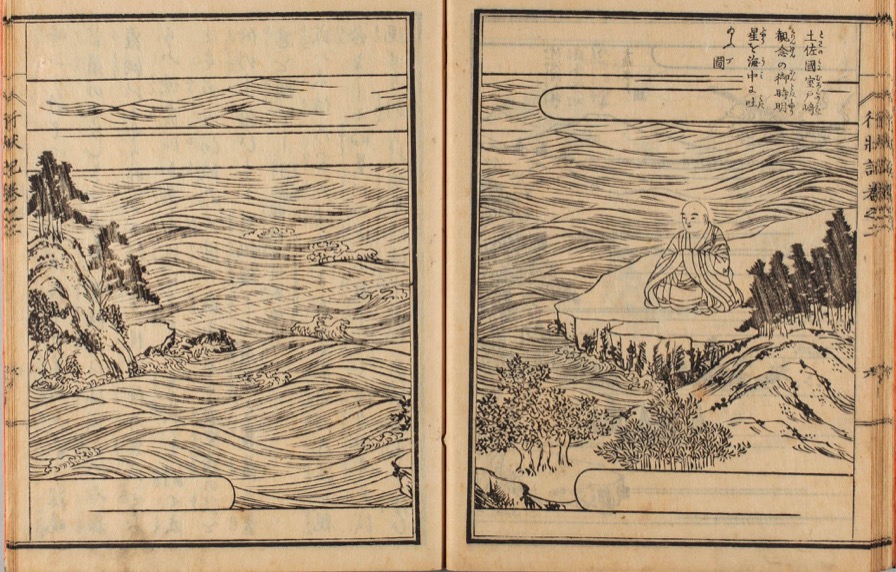

▲弘法大師行状記より・土佐国室戸崎にて観念の御時、明星を海に吐き給ふ図

分かりにくいですが顔のあたりから海にむかって線が2本書いてあるのが吐き出してる描写みたいです。

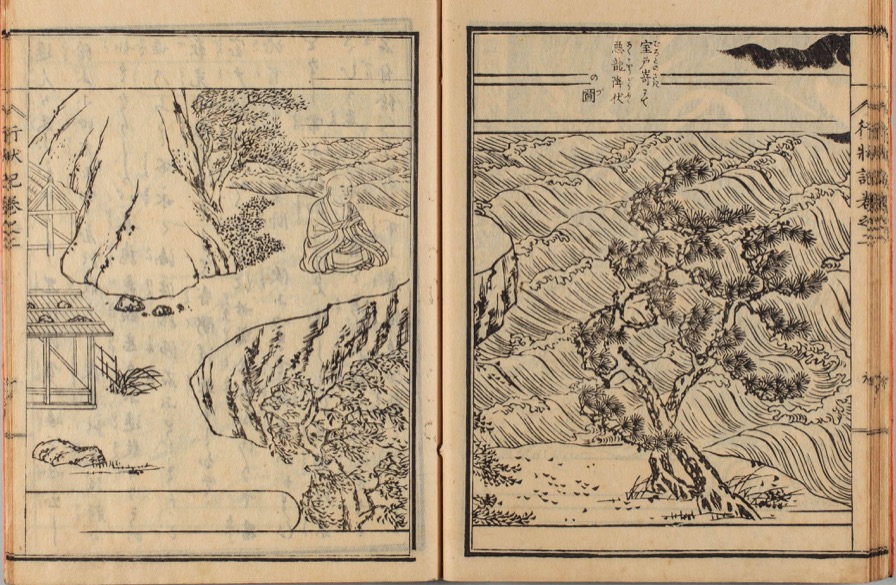

▲弘法大師行状記より・室戸岬にて悪龍降伏の図

この絵は前のコマから続いてて、龍はひとつ前のコマに描かれています。

明星にしても、悪龍にしても、その場面を描くなら星や龍を絵の中に収めそうな気がするので、石碑は単純に四国修業中のイメージのような気がします。

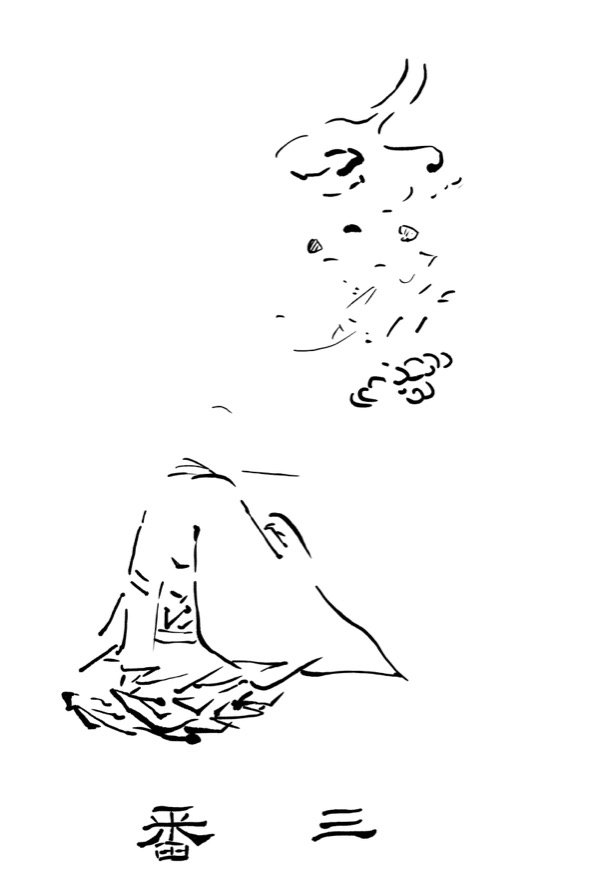

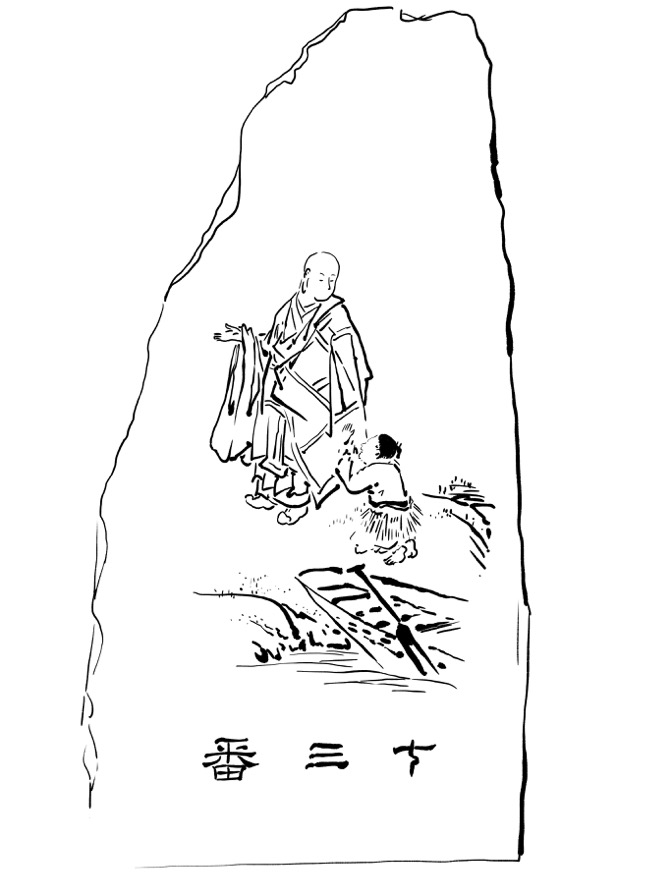

第三番

弘法大師とおぼしき僧侶の後ろ姿が刻まれており、空中に何か描かれているのですが、残念ながらハッキリしません。衣が立派なので、唐から帰朝して帝に重く用いられるようになってからの姿かもしれません。# これは取り直した写真もピンボケしていたので後日また行ってくる予定です。どうも番号順に時間が進んでいるようなので、入唐前の姿のような気はしますが。

2025年6月1日追記 何度か写真を撮り直して分析したところ、経を読む大師の右上の雲の中に複数の人物が描かれている事がわかりました。この人物は日本の公家のような装いで、いわゆる菩薩や如来のような仏様ではなさそうです。

そこで思い当たるのは久米寺で大日経を得る話と、大唐留学から帰ってから久米寺で大日経を講讃した話です。

弘法大師は四国の各地で修行を続けていましたが、ある日、久米寺に経王ありとの夢を見て、そのお告げのとおり久米寺の東塔で大日経を見つけます。大日経を読んだ大師は、自分にはまだわからない点があると感じ、教え導いてくれる人を求めるわけですが、そのような人は日本にはおらず、大唐へ留学する決意をします。

大唐で恵果阿闍梨から密教を授けられ、日本に帰ってきた翌年(大同二年)、久米寺で大日経の講讚(その教えを讃え、説くこと)を行ったところ、日本の神々が集まってきてその教えを聞いたと言われています。

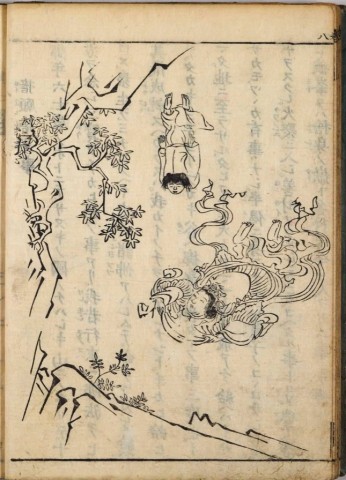

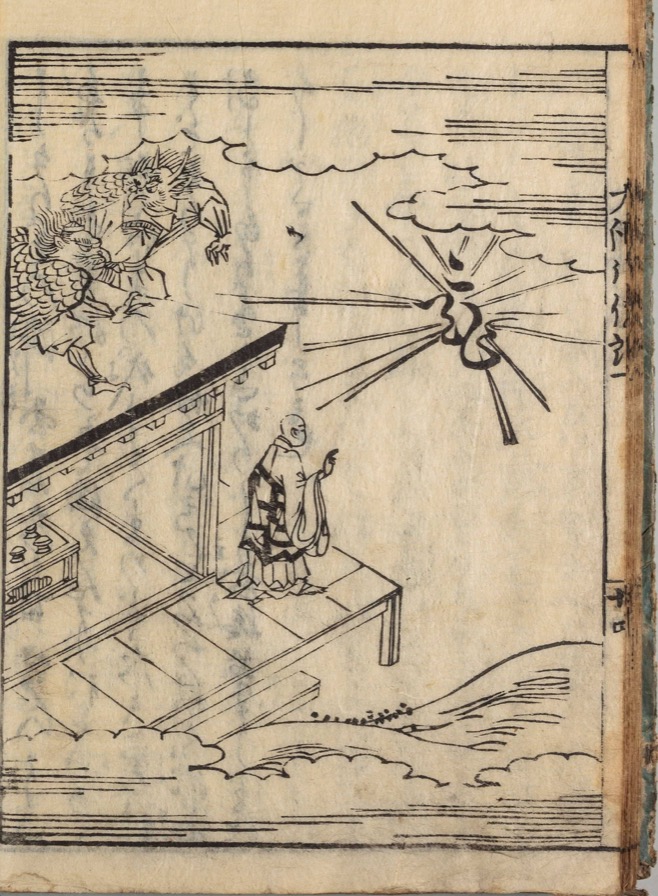

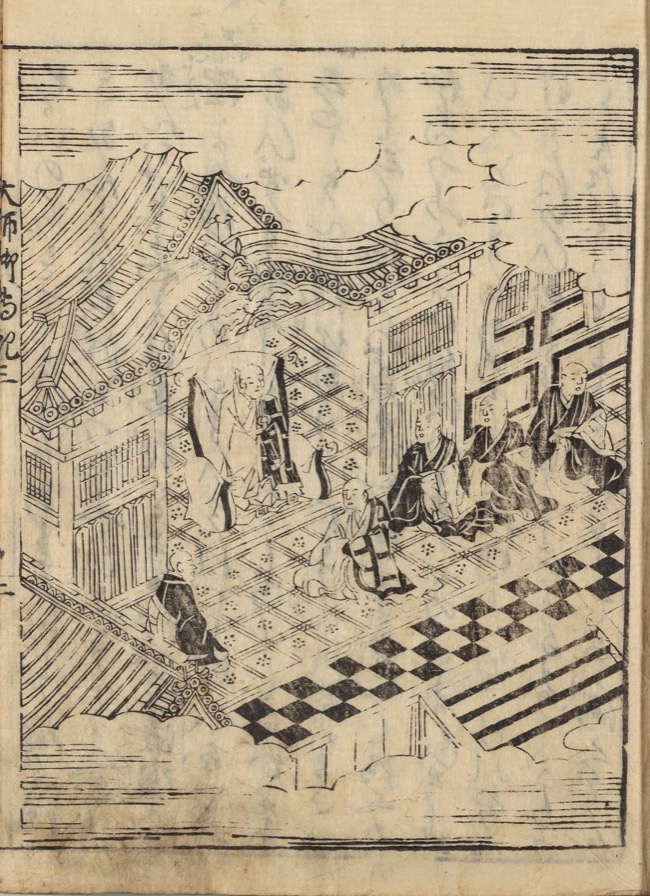

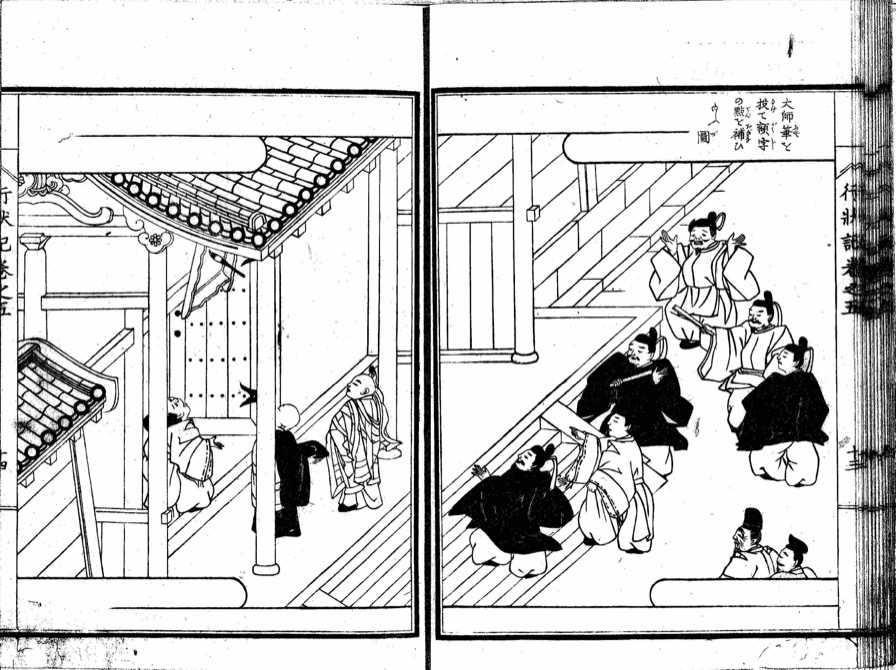

▲弘法大師行状記・大師粂の東塔に大日経を講す神祇来降聴聞の図

金蓮院石碑では第四番で大唐の恵果阿闍梨と出会い、第五番で帰朝(帰国)する事になっているので、第三番は大日経の発見と、帰国後の講讚をまとめて1枚の絵としたものでしょう。

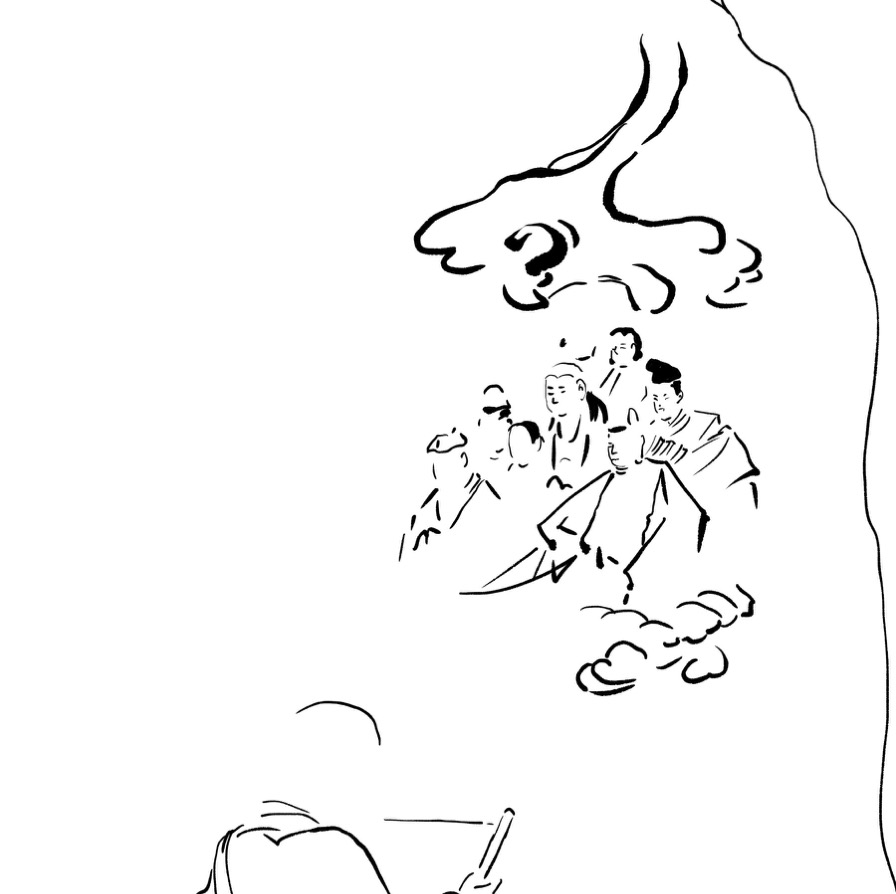

第四番

石版の手前に植え込みがあり、絵の全体がどうやっても写らず、見える範囲もあまりはっきりせず、まったく意味不明な状態です。

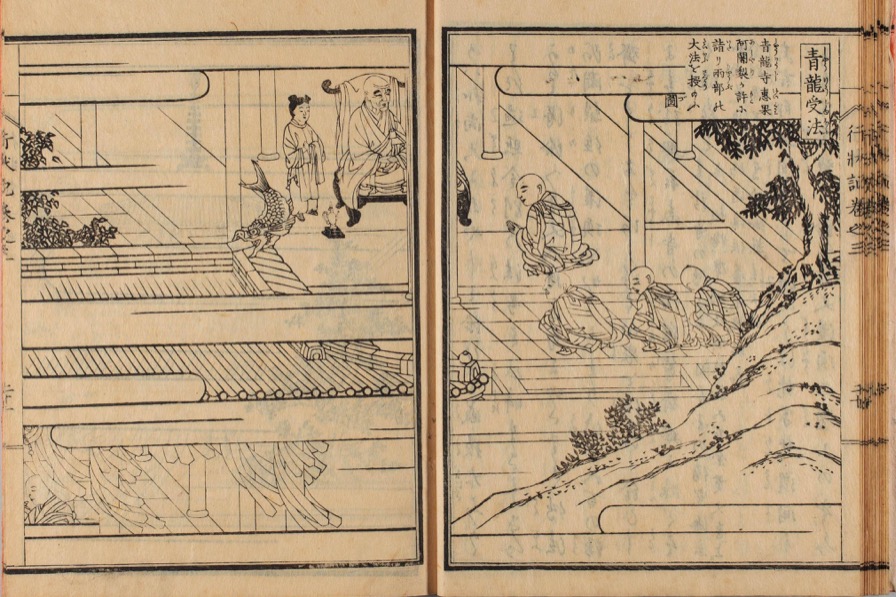

2025年4月追記

花壇が整理されて石碑が見えるようになりました。改めて撮影すると二人の僧侶が描かれています。話の順番から考えると、唐土留学中に恵果阿闍梨の弟子になった場面だと思います。恵果は空海が日本から来る事を不思議な力で見通しており、弟子入りまもない空海に教えのすべてを授け、日本に持ち帰れるよう沢山の法具を持たせました。そのため兄弟子たちの嫉みにあい、法力勝負をしかけてくる者もいましたが、空海はなんなく打ち負かしたと言われています。

▲新たに起こした線画。左側の壇上にいるのが恵果阿闍梨だと思われます。

また、台座に「南葛飾郡上平……」と書かれている事から、この石碑が造られたのが明治11年以降であることがわかります。郡の次は上平井と書かれていると思われます。上平井村は明治22年に合併しているので、明治11〜22年の間である可能性が高いです。ただし、合併して村名が変わっても自分の住所を字名で刻む人はいるので、木で隠れている部分も解読しない事には詳しい事はわかりません。

▲弘法大師行状記・青龍受法。青龍というのは恵果阿闍梨の寺の名前です。

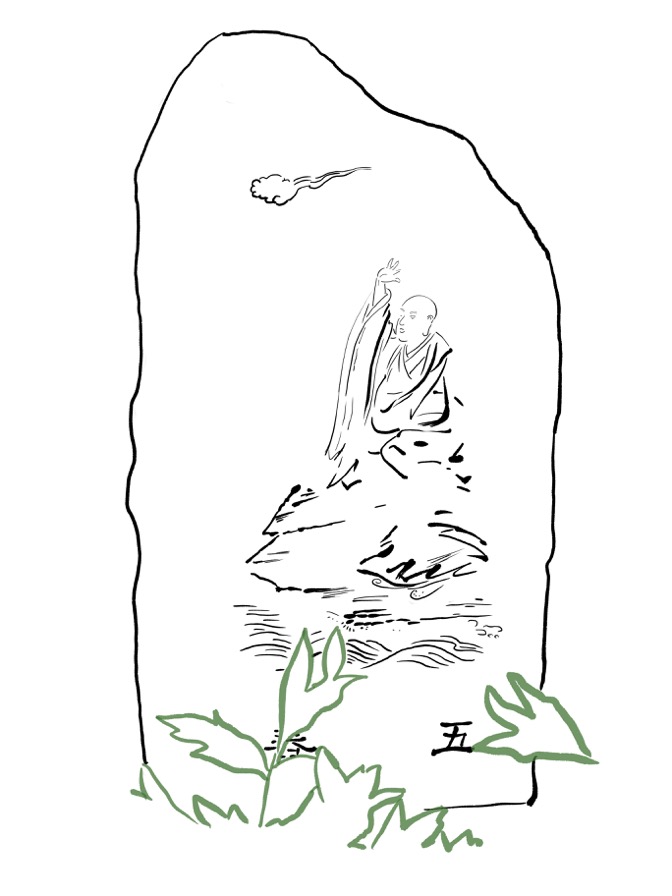

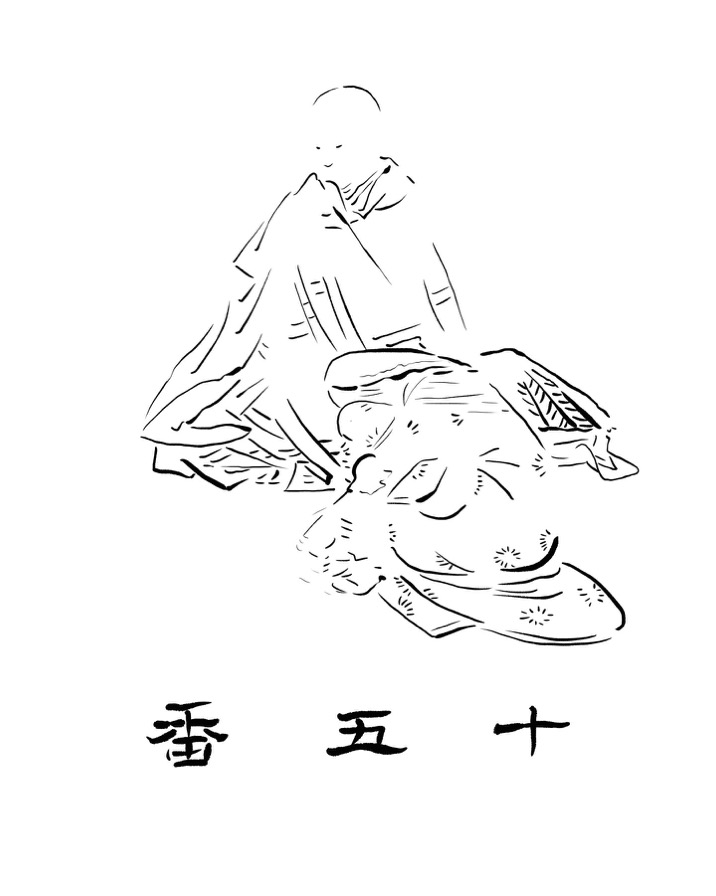

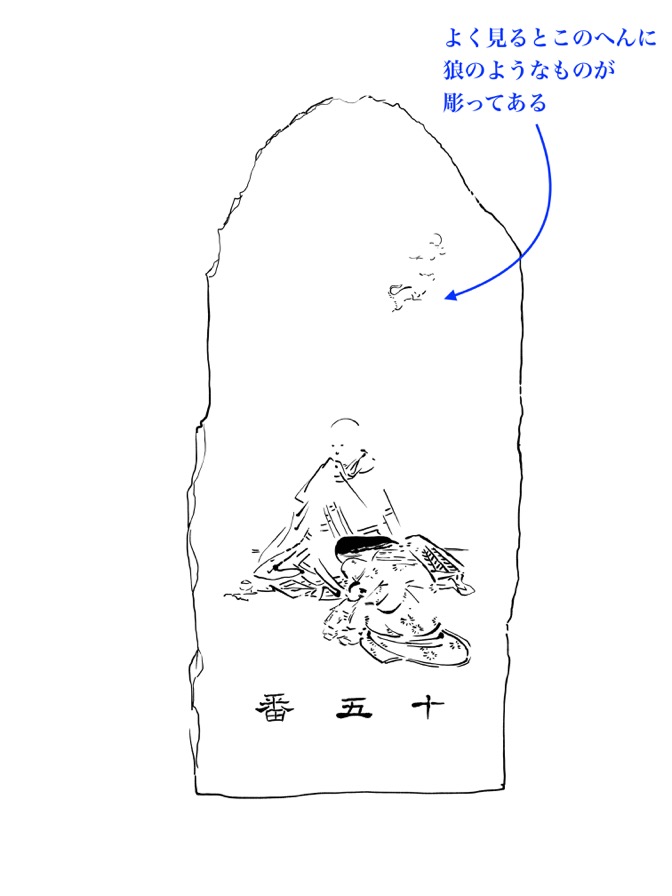

第五番

これも海辺での修行中でしょうか。空を見上げているので、金星が降りてきて口から入るという虚空蔵求聞持法を行っているところかもしれません。

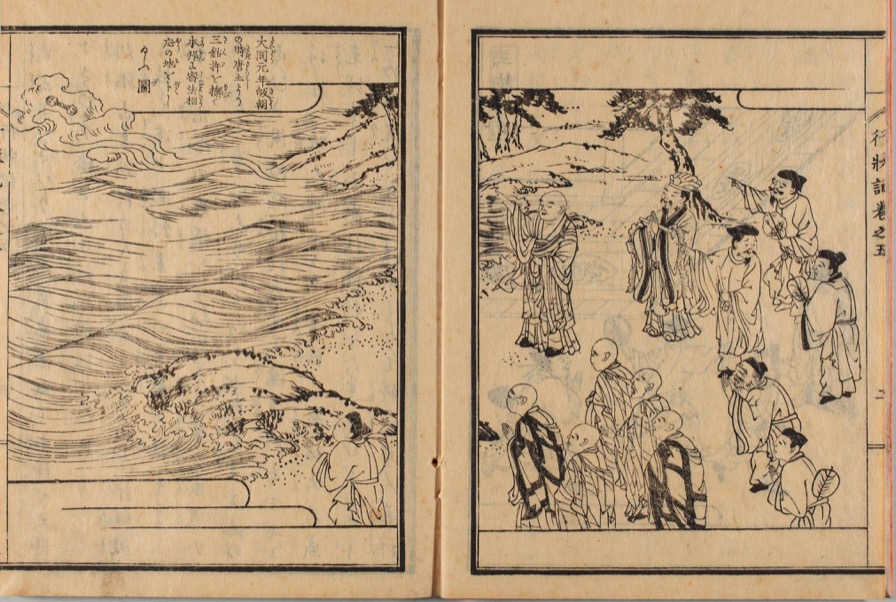

2025年4月追記

あらたな調査で弘法大師が何か投げているような仕草をしている事がわかりました。そして空に意味あり気な雲が!

これは唐土から帰朝(帰国)する前に、密教の本拠地となるにふさわしい場所を占うために明州の浜辺から三鈷杵(あるいは五鈷杵)という法具を投げるシーンです。この時投げた法具はのちに高野山の木に引っかかっているのがみつかります。

▲線画の元画像。やはり写真だと拡大しないとわかりづらいです。

古典籍の世界では、この場面はみな同じような描き方をしています。大師が投げた三鈷杵が雲に乗って海を越えて行きます。

▲弘法大師行状記・唐土より三鈷杵を投げて本邦に密法相応の地を卜し給ふ図

▲高野大師行状図絵・投擲三鈷の事 行状図絵は見開きで絵が終わらず、次の見開きにも続いてる事がよくあります。これもそういうやつで、ちょっと絵巻物みたいですね。

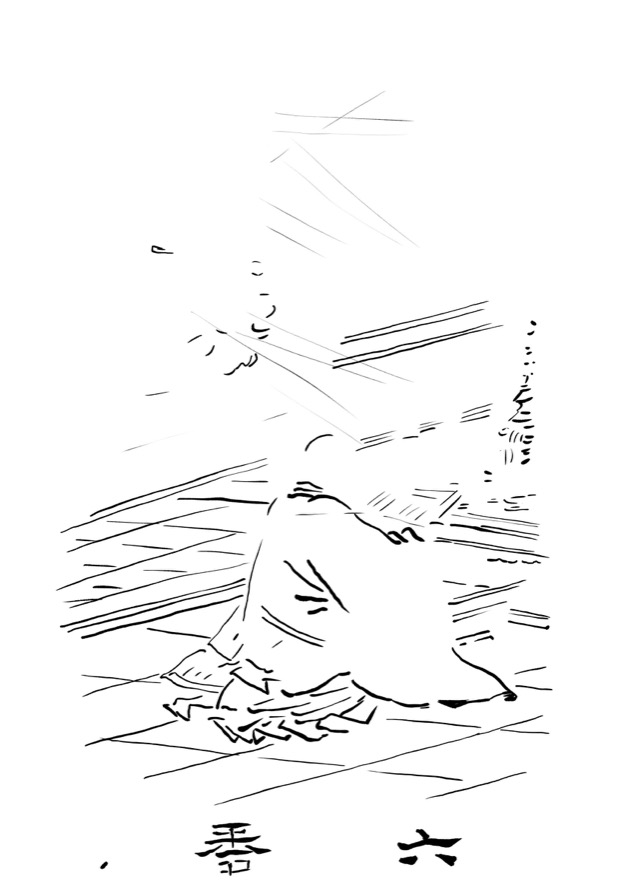

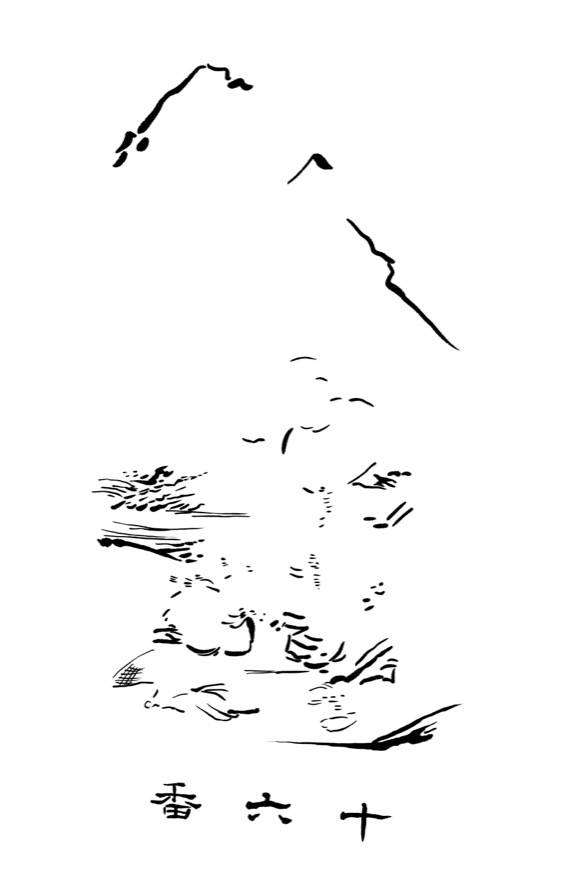

第六番

寺のようなところで何かをしている後ろ姿が描かれています。

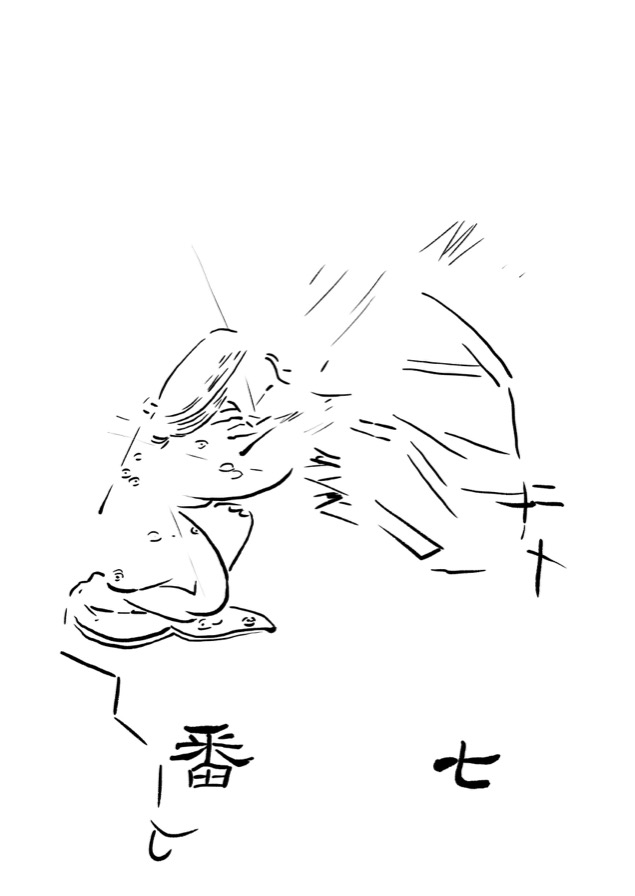

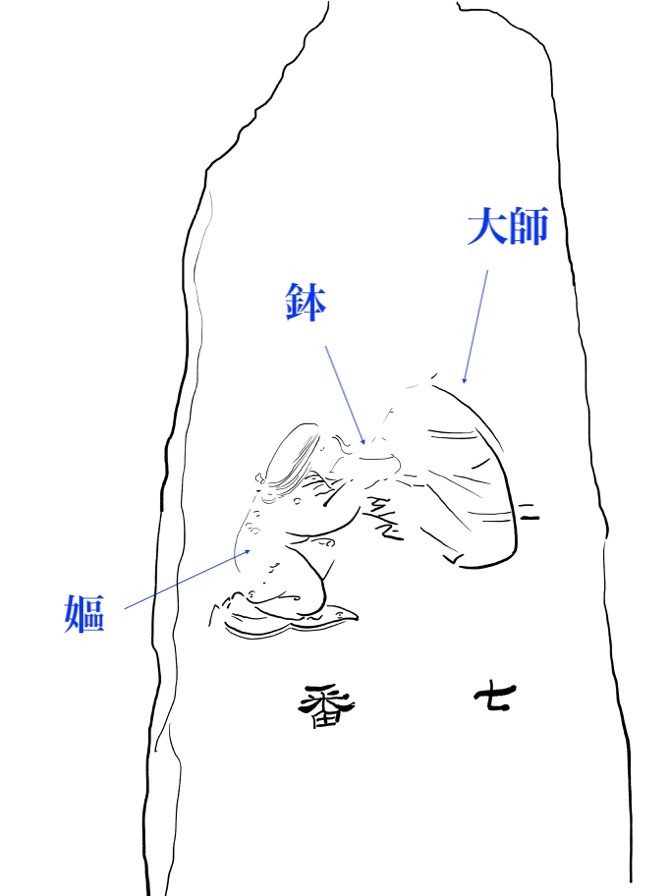

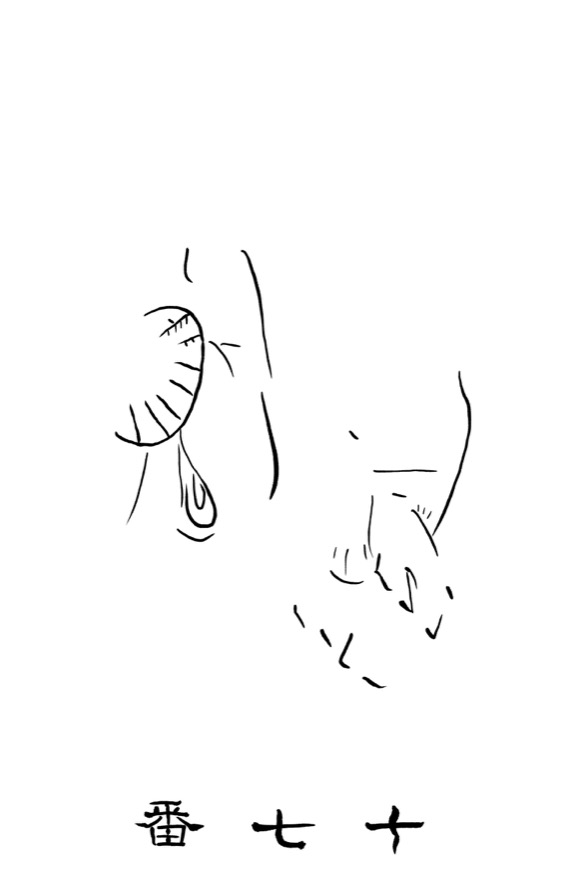

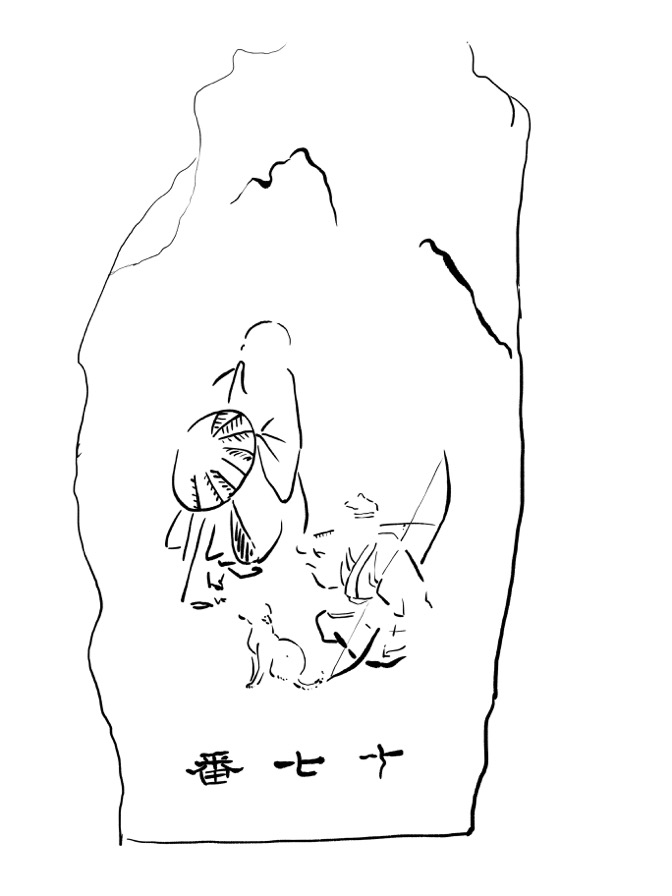

第七番

女性の後ろ姿が描かれています。弘法大師関連で有名な女性だと、母親の阿刀氏(あこや、あこう、玉依御前など、異説多し)かもしれません。老いた阿刀氏が大師をたずねて寺に来ますが、女人禁制のため男装して近づこうとします。すると大きな岩、または火の玉が降り注ぎますが、大師が察知して法力で助けるという話があります。

2025年4月追記

第七番は、左側に女性がいるのは間違いなくて、右側がどうなってるかにかかってます。ところが、下の写真は2024年の暑い盛りに写したものなんですが、肝心の部分に保存樹の札がかかってるんです! たぶん木が枯死したかなにかで、残った札だけ何気なく掛けられちゃったんだと思われます。石碑に近づけるんならめくって撮影するんですが、一番〜十四番までは花壇の中にあるので近づけもしません。

2025年4月に改めて様子を見に行ったんですが、札はこのままでした。たぶん頼まないとはずしてもらえない……ぐふっ。いや、まあ、頼めばいいじゃんってとは思うんですけど。わたくしべつに専門家でもなんでもなくって、なんならただのゲーム脳の遊び感覚でやってますので、ちょっと頼みにくいですね(笑)

これまでの状況から、石碑の絵のかなりの部分が弘法大師御伝記の挿し絵がもとになっていそうなので、女性を手がかりに探してみました。

大師が播磨国を旅していた頃、ある家で宿を求めると、その家の嫗(おうな)が鉄鉢に飯を盛り大師に捧げて言いました。

「わたしは行基菩薩の弟子である僧侶が、まだ出家する前に妻としていた者です。夫が言い残した事によれば、いついつ菩薩が現れてお前の家で宿を乞うはずだと。数えて見れば今日がちょうどその日です。卑しき身でありながら菩薩にお会い出来るのはこの上もない幸いでございます」

そして嫗は飯だけでなく鉄鉢も大師に差し上げました。その鉢は釈迦が最後にめし上がった料理を盛った鉢と伝えられており、高野山の御影堂に納められたとされています(現存するかは不明です)。

大師は嫗の気持ちに応え、柱に「天地合」の三文字を刻みました。この字は削り取ろうとしても消えることはなく、洗ってその水を飲むとあらゆる病が癒えたと言うことです。

この場面だとすれば左側の女性は手に鉢を持ってるはずです。そう思って見れば見えるかもしれないので、2022年に写した写真を改めて吟味しました。

▲2022年の写真。ちょっと傾きを直して背景はないほうが見やすい場合があるので塗ってみました。そもそも線が細くて見づらい上に、この写真自体が縮小されてるので頑張っても無理だと思います(ナマの写真は大きいのでそのまま貼ると支障がありまして……)。下に女性の手元を拡大したものを貼ります。

というわけで、第七番は「天地合三字の事」でした。

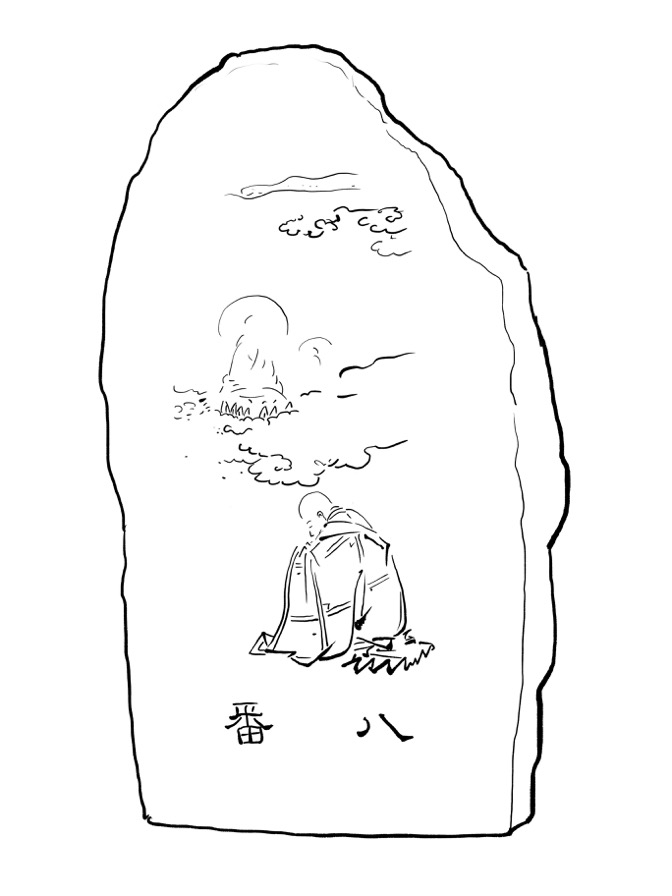

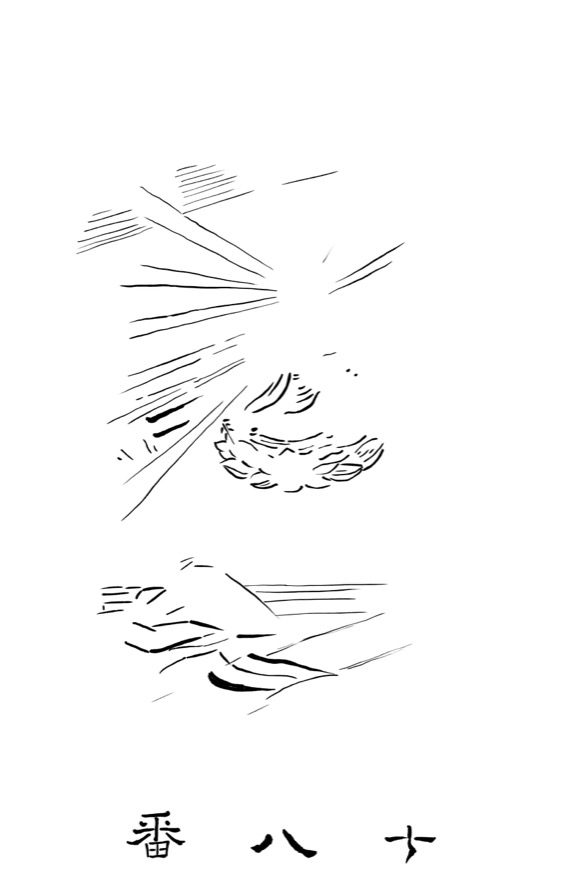

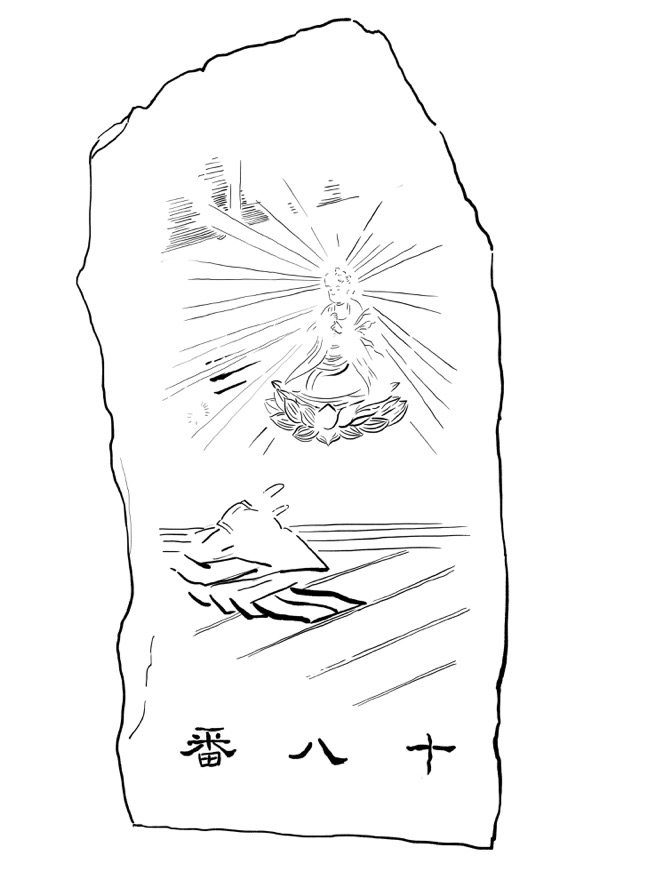

第八番

空に月か太陽のようなものが描かれており、弘法大師とおぼしき僧侶が身をかがめて何かしています。

三日月を呼び戻す話があるのですが、それは修行中の事なので、立派な袈裟を身につけているので違うような気がします。

あるいは空に妖星が現れたため、法力で落としたという話もあるのですが、これも修行中の話だったような気がします。

2025年4月追記

あらたな調査で太陽のように見える円は仏様の後光だとわかりました。弘法大師の生涯を時系列に追っているとしたら、大唐から帰朝したあとの話で、御伝記と行状記にある聖徳太子の御廟に参詣する話じゃないかと思います。

弘仁元年の事、大師は河内国に道場をたて、聖徳太子の御廟に100日間参詣すると決めました。96日目の夜にどこからともなく美しい声が聞こえ、その声は大般若経の理趣分を唱えているのでした。

そこで大師が、どうかお姿をおしめしくださいと言うと、御廟が光り輝き、その光の中から声がします。

「我は救世観音の垂迹(化身)である。人々を救うため、安養世界(極楽)を捨て穢土(この世)に来たのである。わが母は阿弥陀仏の化身、妃は大勢至菩薩の垂迹であり、三骨一廟におさめた者である。悪をたち、善を修する道がようやく満ちた」

そう言って、大師に大乗の教えを説きました。すると大師は感激して、

「御説法により、わたしは第三発光地に至りました」

と、自ら三地の菩薩となったことを証したといわれています。

三地というのは菩薩の修行段階を表す言葉です。どのくらいの段階かというと、10段階だと多分下から3番目で、52段階だと初地が41位なので三地は43位、十地は50位です。41位より上はもう崩れない悟りの境地ってことになってるそうです。わたしたちから見ると、菩薩はすでに仏(悟った人)なんですが、修行を終えて仏になれたと言えるのは51位より上らしいですよ。

なお、この時現れた救世観音の化身だという仏様は聖徳太子のことです。太子の遺骨は妻と母の遺骨とともに納められたので三骨一廟と言われています。

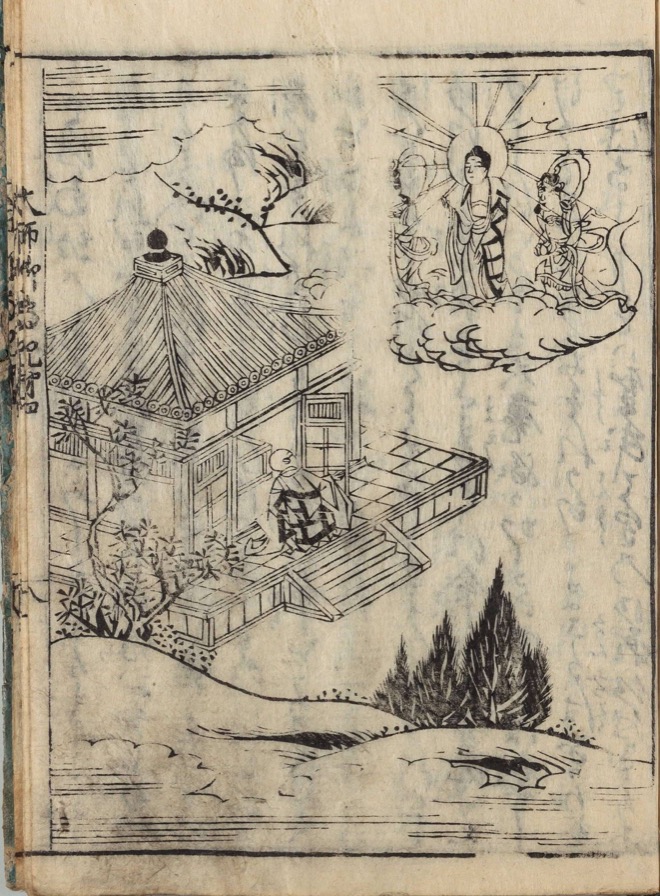

▲高野大師行状図絵・大師上宮御廟参詣事

行状図絵には讃岐国屏風ヶ浦の釈尊出現の事という話もあります。

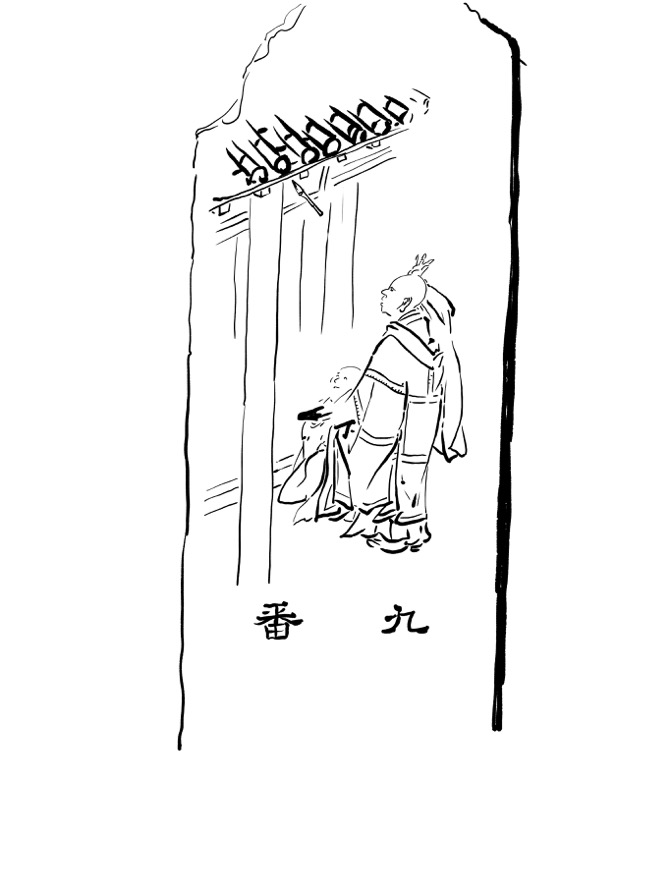

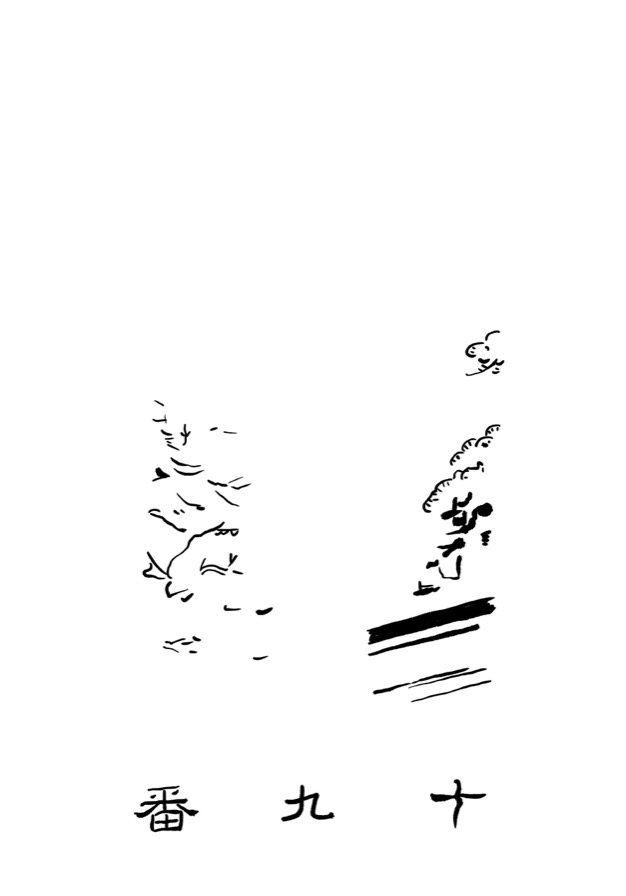

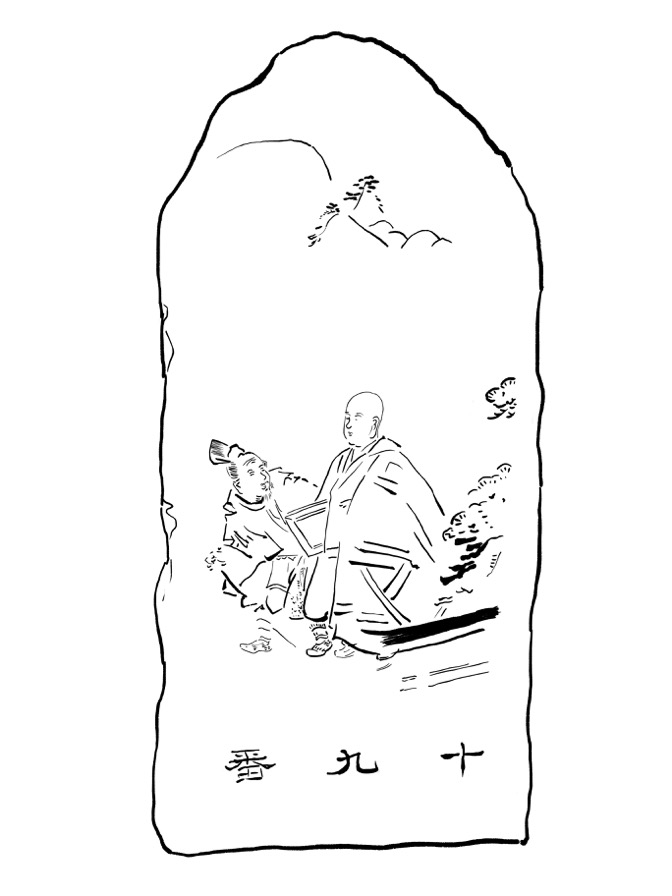

第九番

何かの軒下にたたずみ、上を見ているようです。

建物が部分的にしか見えないのではっきりしませんが、応天門の額の話かもしれません。書の達人として知られるようになり、都の応天門の額を書いてほしいと依頼されますが、応の字の上の点を書きわすれて、そのまま額がかかげられてしまいます。そこで大師は墨を含ませた筆を下から投げて、寸分の狂いもなく応の字に点をつけた、という話があります。

2025年4月追記

その後新しく写真を撮ったところ、応天門の額に点を打つ話だと確認出来ました。

このシーンは『弘法大師御伝記』には挿し絵がなく、わたしが知っている範囲だと『弘法大師行状記』の挿し絵に近いです。人物の大さがだいぶ違うのですが、大師のかたわらに硯を持っている僧侶がいる所など、絵の参考にした可能性はあると思います。

◎弘法大師行状記(国文学研究資料館・蔵)

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200006218/

筆を投げている場面にリンクしてあります。

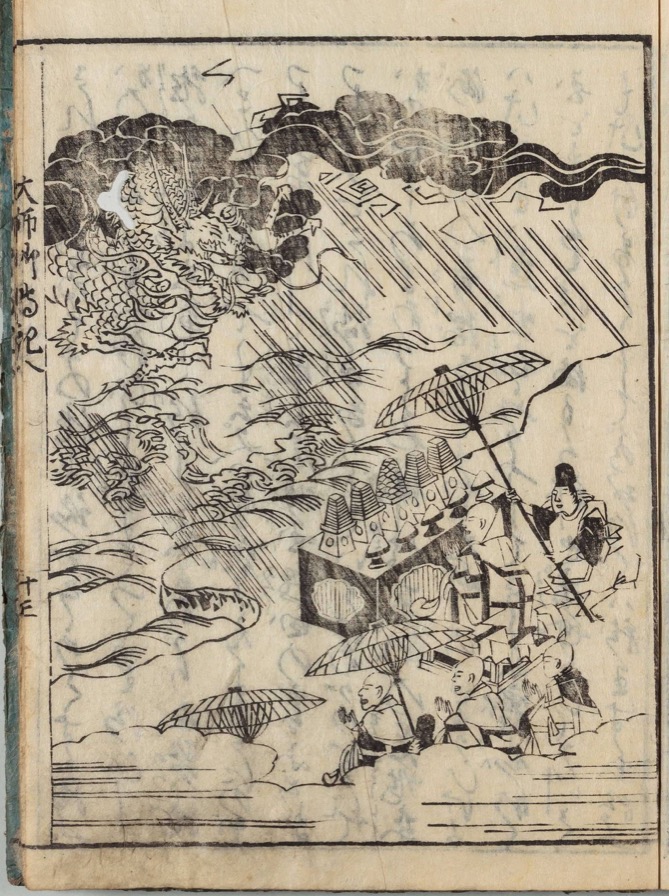

第十番

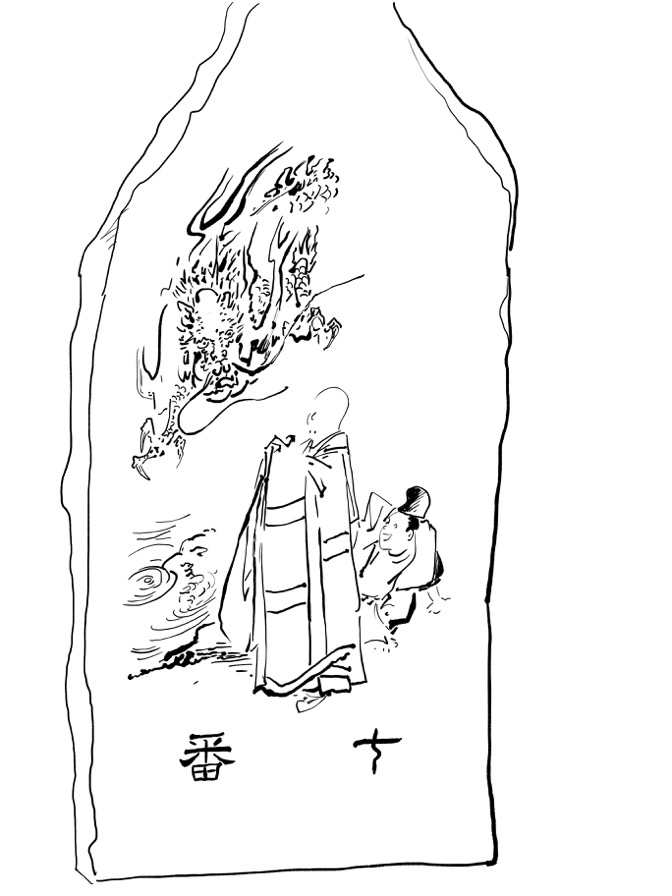

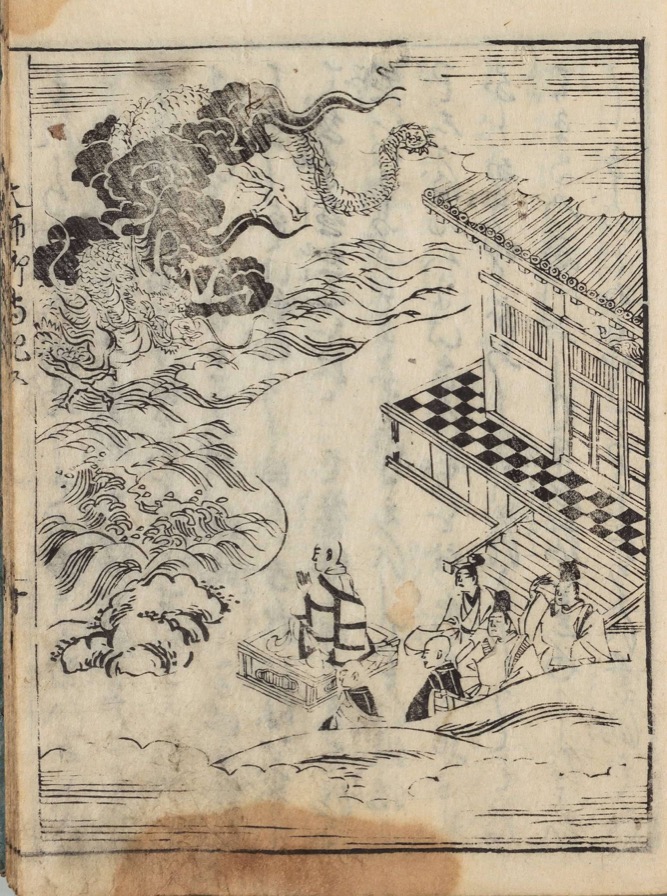

池のような場所に弘法大師と思しき人がたたずみ、池の上には龍がいます。

守敏という僧侶との雨乞い勝負を描いたものかもしれません。守敏も位の高い僧侶でしたが、帝に手品のような法力を見せて取り入っていたので、大師がやりこめて面目を潰してしまいます。

怒った守敏は世界中の龍王を一ヶ所に集めて封印し、世の中に雨が降らないようにしました。そうすれば帝は大師に雨乞いをさせると思ったのです。龍王は封じてあるので、何をしても雨など降らないという計略です。

しかし大師は深く瞑想して守敏の計略を知ります。そこで天竺の無熱池に住む善女龍王を東寺の神泉苑に勧請し、世の中に雨を降らせました。

善女龍王は法華経に出てくる沙伽羅龍王の娘で、女性でも悟りの境地に到達できることを証明した人です。弘法大師や守敏も三地という位の菩薩ですが、善女龍王はそれよりももっと高い位の菩薩なので、守敏の法力では封じる事ができなかったのです。この話は有名で『弘法大師御本地』『弘法大師御伝記』『弘法大師行状図絵』などにあります。

【追記】2024年7月1日

『弘法大師御伝記』にはほかにも龍の話が出てきます。大師の筆作が唐でも有名になると、どこからともなく童子が現れて「あなたはあの有名な五筆上人なんでしょう?何か書いてみて」と言います。

そこで最初は空中に文字を書き、空中なのに文字が見えていつまでも消えないという不思議な出来事があります。

次に流水に筆で詩を書くと、少しも乱れることなくそのまま流れて行きました。

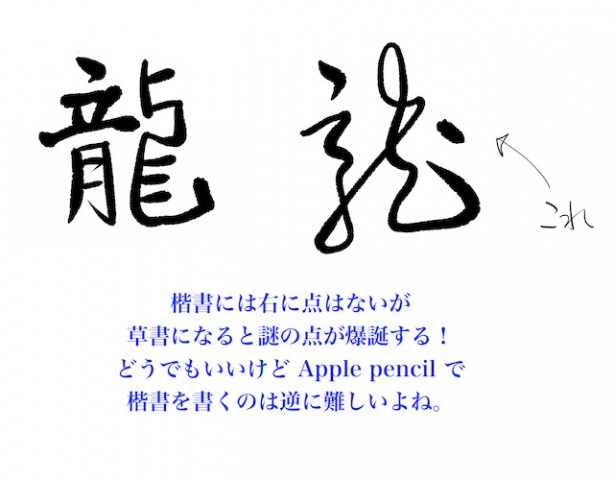

そこで童子は自分も書いてみると言って水面に龍の字を書きますが、わざと右の点を打たずに立ち去ろうとします。

大師は「君、なんで点を打たないの?」と呼び止めますが「あなたが打ってみてよ」と言うので、言われるままに点を加えると、文字が龍になってどこかへ飛んで行ってしまいました。この童子は文殊菩薩の化身だったのです。

2025年4月追記

新たに撮影しなおした写真で、どうやらこの二十一ヶ所めぐりは弘法大師の生涯を時系列に追うように出来ている事がわかってきました。龍にまつわる話はいくつもあるのですが、第五番あたりで三鈷杵を投げる話が出てきますから、十番は唐土から帰国した後の話です。24年7月に追記した童子と文字を書く話は唐土の出来事なので除外されます。

やはり守敏との対決の一場面である可能性が高いと思います。ひとまず新たに作った線画とその元にした写真を貼ってみます。

立派な龍が掘られてるんですよね。そして足下に渦巻く水があります。傍らに烏帽子をかぶった人がいて、上の写真は縮小されてしまっているのでわからないと思うんですが、拡大するとちょっと漫画のような顔をしています。

この人が誰か、ですが、御伝記で雨が降り出したシーンで傘をさしかけている従者なんじゃないかと思うんですよね。

▲弘法大師御伝記・雨の祈りの事

どうでしょう、弘法大師の右で傘をさしかけている人がどことなく石碑の烏帽子の人に似ていると思いませんか?

わたしは第十番は御伝記の挿し絵を元にした神泉苑の雨ごいの場面だと思っています。でも、外にも候補はあるんです。

河内国の龍泉寺は本願大臣という人が建立したものです。この地には池があり、かつては悪龍が住んで人々を悩ませていました。本願大臣は正装して七日七夜池をにらみつけていましたが、やがて龍が姿を現して

「お前の誓願には自らの名声と利益を求める邪な気持ちが交じっている。そのようなものに我が動ずると思うてか」

そう言って飛び去ります。

龍がいなくなったので伽藍建立となるわけですが、以来この池は水が涸れ、辺り一帯が荒れ地となります。寺に住職として僧侶を招いても長続きせず、やがて荒れ果ててしまいました。

それから百何十年かたって、弘法大師がこの地を訪れて加持祈祷をしたところ、かの龍が仏の教えに感じ入り戻ってきます。すると枯れた池から清らかな水が涌き、荒れ寺も蘇ったということです。

守敏との対決(神泉苑祈雨)にしても、龍泉寺の話にしても龍の絵自体は大差がなく、どちらと決めるのは難しいです。わたしとしては漫画顔の烏帽子の人を手がかりに神泉苑を推したいです。

第十一番

弘法大師とおぼしき僧侶の背後に火炎があり、前には水が流れています。

弘法大師は不動使者の法を行いました。この行を行うと迦楼羅焔と呼ばれる邪悪なものを浄化する焔が現れたそうです。

また水想観という瞑想をすると、家の中でも本物の水が出てきて池のようになったと言われています。

2025年4月追記

これは前回の分析で作った線画で十分どんな様子かわかるので、新しく写した写真を追加しておきます。瞑想する大師の背後に炎、足下(というか縁の下)に水が描かれています。

▲新たに写し直したもの。とてもよく映りました。線画にしなくても絵がわかりますね。

『弘法大師御伝記』には、空海が水輪観に入れば室内は緑の沢となり、覧字観をこらせば建物が燃え上がった、とあります。

▲弘法大師御伝記・巻の六より

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/137

水輪観、覧字観の話は挿し絵の前のコマにあります。

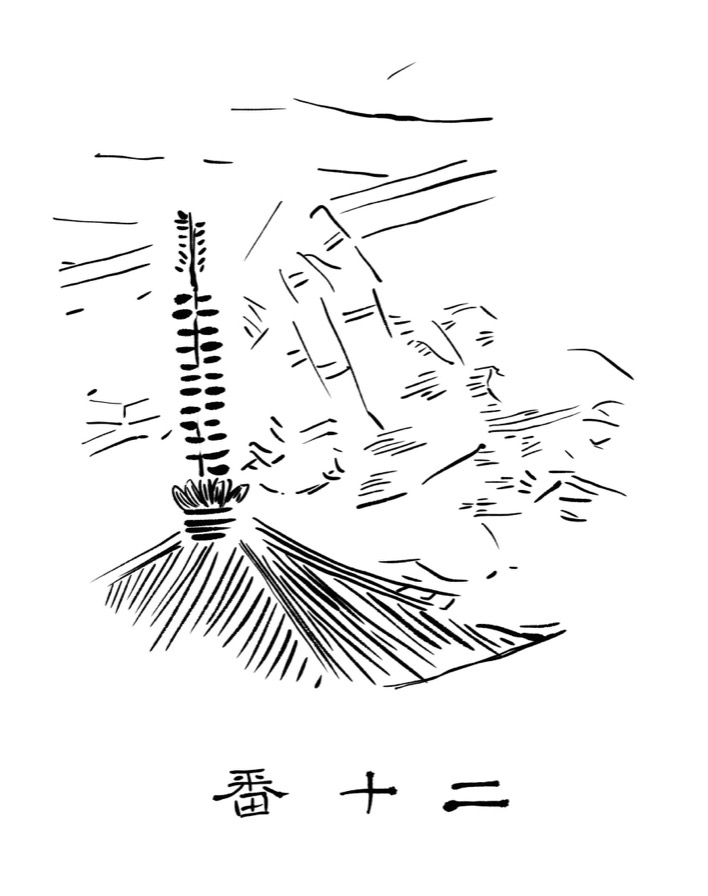

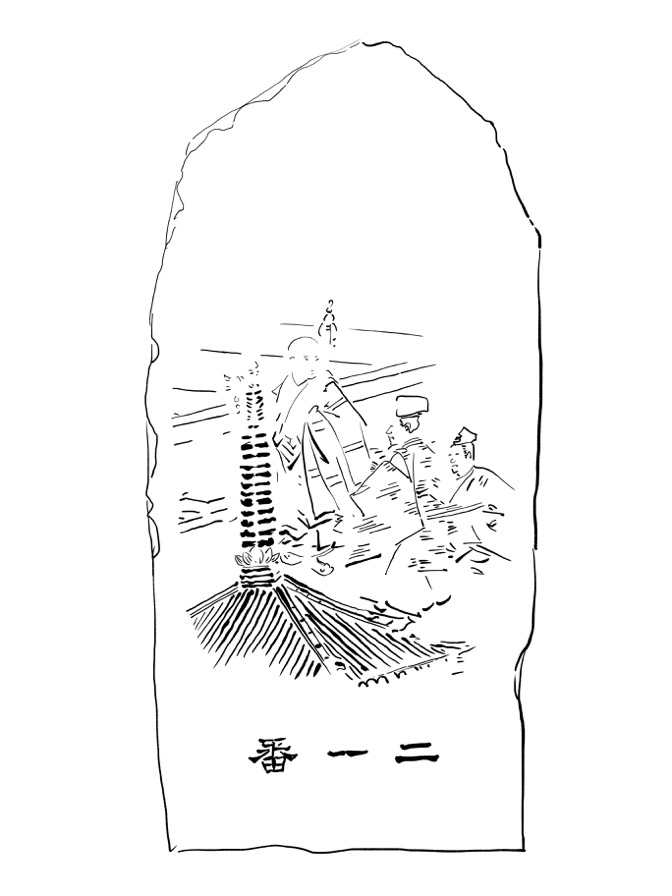

第十二番

大師が空中に何か字を書いて(おそらく龍の崩し字)、それが鳥のようなものを追い払っています。

これには思い浮かぶ伝説がいくつかあります。

まず、唐での修行中に、師匠の恵果阿闍梨があまりにも大師を重く用いるので、60人の兄弟子たちが嫉妬して、大師に法力勝負を挑みました。

ある弟子が筆で文字を書くと、それがチョウやトンボになり、飛び始めました。そこで大師が龍の字を書くと、大きな龍が現れてチョウやトンボを飲み込んで天高く飛び去りました。

あるいは空中に大般若経の魔事品(まじぼん)を書く話かもしれません。伊豆国桂谷の古寺に天狗やもろもろの悪魔が住み着いて暴れていましたが、大師は微笑みながら空中に文字を書き始めました。空中に書くのですから見えるはずがないのですが、大師が書いた文字は光り輝いてはっきり見えたと言われています。天狗や悪魔は逃げ出し、この地は仏教繁昌の地となりました。

【追記】2024年6月27日

下の絵は『弘法大師御伝記』という江戸時代の文献の挿し絵なのですが、大師が書いている文字がほぼ同じなので、この絵をもとに石碑が作られたと思います。空中に魔事品を書いて天狗を追い払う話でほぼ決まりですね。

▲弘法大師御伝記巻の一、虚空に文字を書いて天魔跡を削る事

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/31

2025年4月追記

線画は描き直す必要がなさそうなので写真を貼って起きます。かなり鮮明に写ったと思います。左上にいる雀のようなものも、拡大すると足がありカラス天狗なんだとわかります。

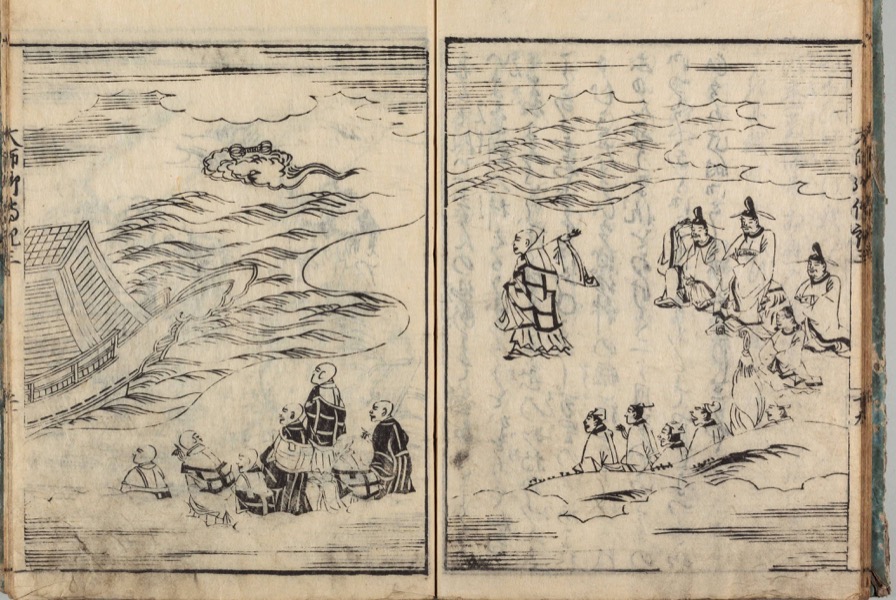

第十三番

これはまったくわからない絵のひとつです。舟が描かれているようですが、人物は描かれていません。

2025年4月追記

後日写真を撮り直したところ、非常によく取れました。これなら写真のままで何の絵かわかりそうですが、念のためにトレースして線画も作ってみました。

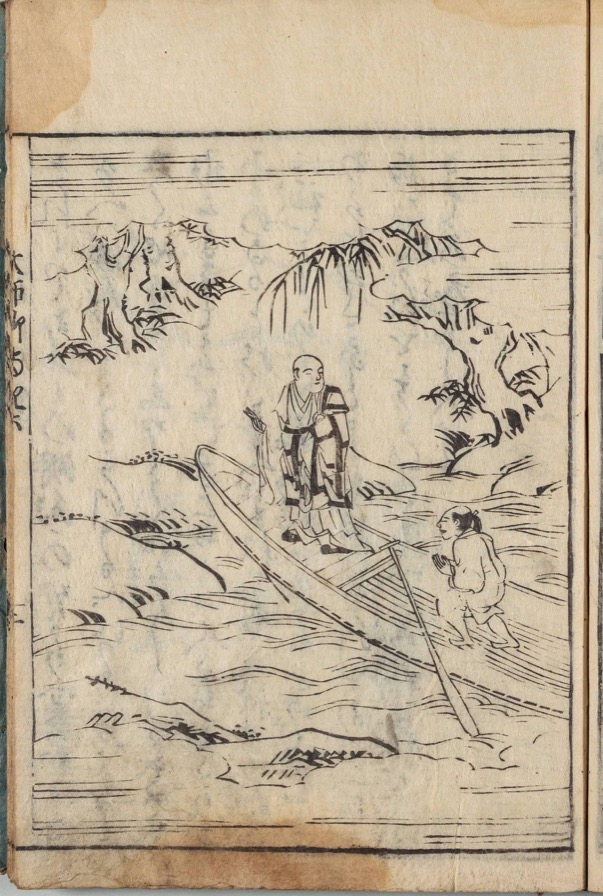

前に写した写真では人物が見えなかったのですが、実際には弘法大師と船頭とおぼしき人物が描かれていました。これはおそらく『弘法大師御伝記 巻の六』にあるエピソードだと思います。

空海が播磨の国(兵庫県南西部)から東国へ修行に行こうとして渡し船で宇治川を渡りました。ところが船賃の持ち合わせがありません。船頭は心の優しい人だったので「お坊様からお代はいただきません」と言います。そこで空海は船端に「船」という文字を書き「この文字を欲しいという人がいればお金をとって与えなさい。きっと仏様の加護がありますよ」と言いました。

『御伝記』にはそれしか書かれていないので船頭さんがその後どうしたかはわかりませんが、きっといい事があったに違いありません。

▲この日は光の当たり方がよく、写真で見てもそこそこ絵が分かるように撮影できました。

▲『弘法大師御伝記 巻の六』の挿し絵(京都府立京都学・歴彩館蔵)。金蓮院の石碑と違い人物が船に乗っていますが、人物のポーズはかなり近いですね。

◎弘法大師御伝記

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/128

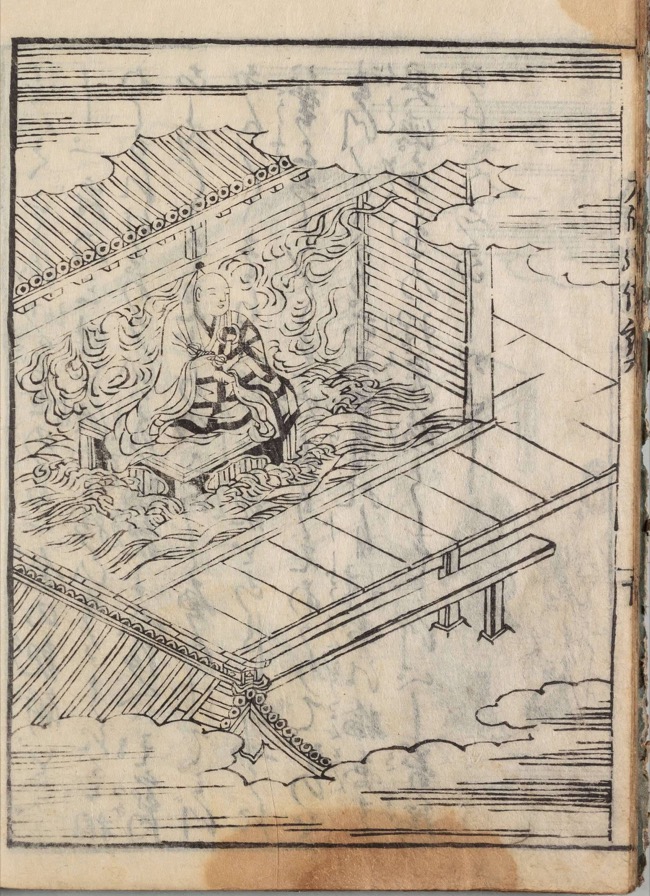

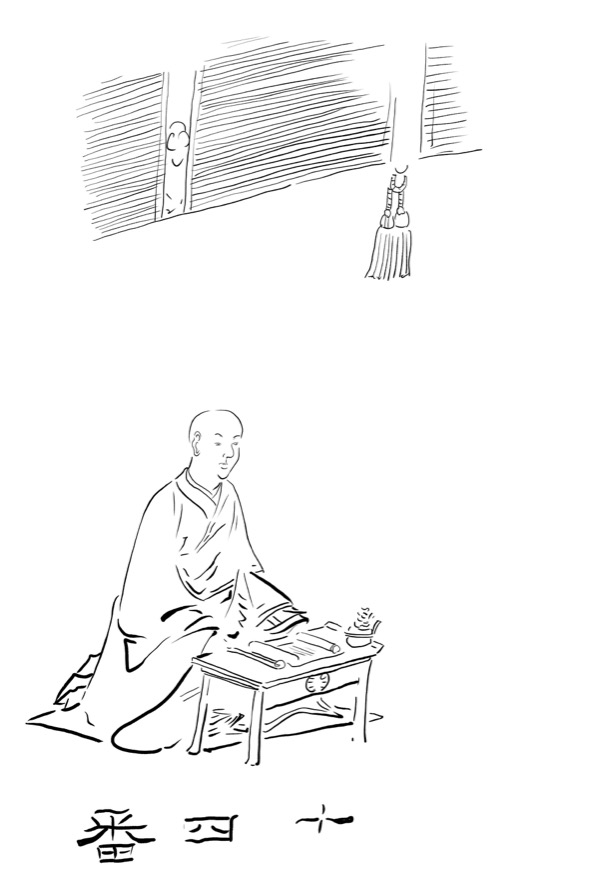

第十四番

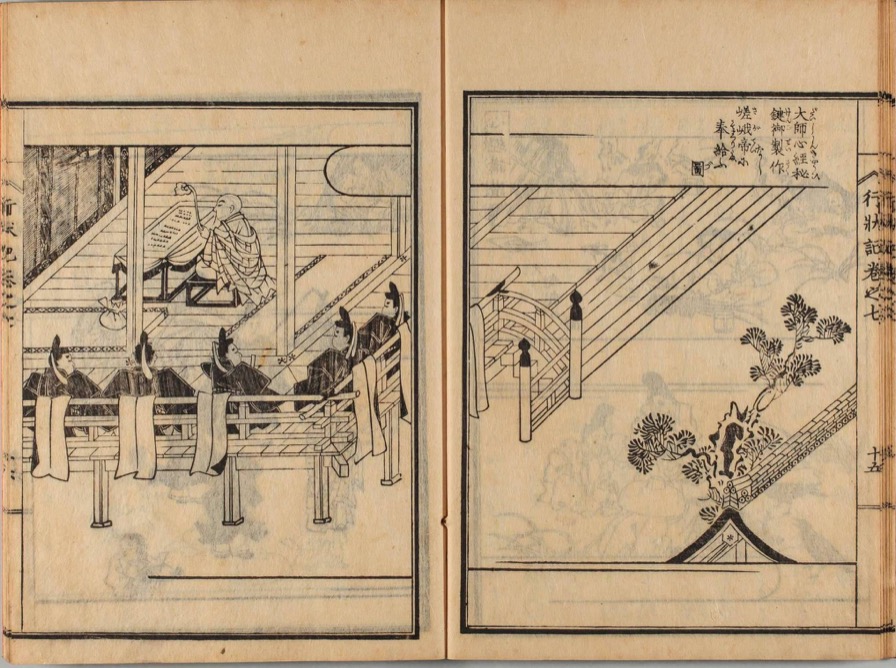

珍しくはっきりと読み取れる絵なのですが、何の場面なのはかまったくわかりません。上部に御簾が描かれ、その下で僧侶が経典を読んでいるか、書き物をしているような絵です。

追記:2025年5月31日

絵から読み取れる情報が少なすぎてハッキリとは言えないんですが、御簾が描かれているのと、机の上で巻き物のようなものを広げて見ている事、1〜21番のうち、14番なので、だいぶ偉くなってからの話じゃないかということで、『般若心経秘鍵』を嵯峨天皇に説いている場面じゃないかと思います。天皇の姿そのものは描かず、御簾で存在を象徴してるんじゃないかなあと。

▲弘法大師行状記・大師心経秘鍵御製作嵯峨天皇に奉給ふ図

この絵の向きを変えたら石碑と近い絵になりそうです。

第十五番

立派な袈裟を着た大師の隣にうつむいた女性がいます。

女性が出てくる逸話もそれなりにあるのですが、どれも決め手に欠けるような気はします。

七番のところで書いた母親が寺に訪ねてくる話の続きかもしれません。別れを惜しむ母に、大師は池に映る自分の姿を書きとって母親に渡したと言われています。

あるいは諸国行脚中に親切にしてくれた貧しい女性たちの話かもしれません。中でもありそうなのは、凍える夜に、ある家の戸を叩き宿を求めますが、この家は老女の一人暮らしでその日の薪にも困っていました。しかし、お坊様を凍えさせてはいけないと、老女は大事な織機を打ち壊して囲炉裏にくべたと言われています。しかし、旅の途中だと、このような立派な袈裟を身につけているのは不自然かもしれません。

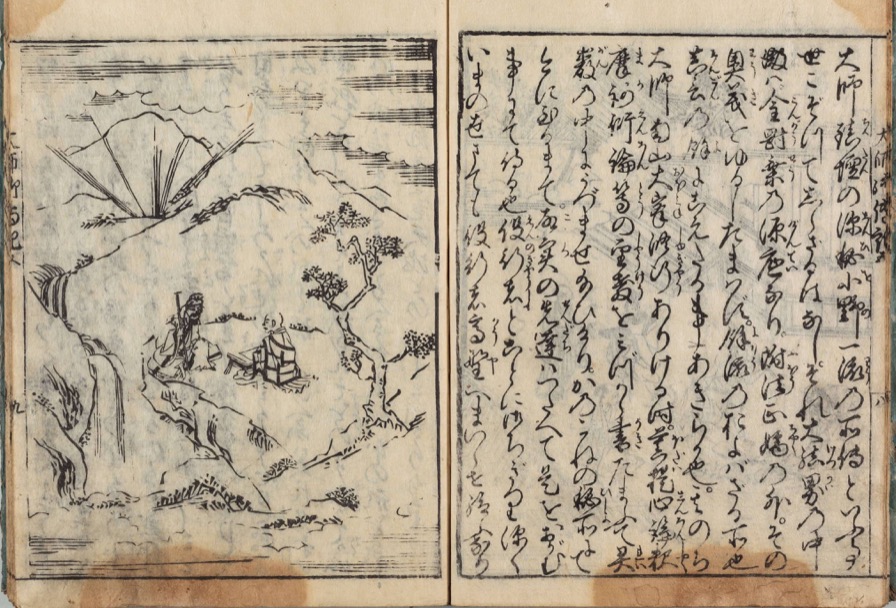

【追記】2024年7月17日

『弘法大師御伝記』という江戸時代の文献に、この絵に似た場面があることがわかりました。道端で老女が泣いているのでわけをきくと、孫が狼に害されて死んだと言うので、大師が蘇生の術で蘇らせたという話です。挿し絵があり、子供の体をひざに乗せ、うつむいて泣いている女性のそばで、大師が祈祷しています。

◎早稲田大学・古典籍総合データベース『弘法大師御伝記』巻第五・コマ15

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ha04/ha04_00597/ha04_00597_0005/ha04_00597_0005_p0015.jpg

上記リンクから挿し絵が見られます。文献全体は>ここをクリック

これまでに十二番も『御伝記』の挿し絵を元に描かれたものだとわかっているので、ほぼ間違いないと思います。ほかの挿し絵も『御伝記』を元にしているかもしれません。

2025年4月追記

あらためて写真を見ると、右上に小さく狼のような獣が描かれているし、女性の膝に子供らしき姿も見えるので、『御伝記』にある蘇生術の話で間違いありません。

御伝記の挿し絵は先にあげた早稲田大学のリンクで十分に確認できるのですが、画像そのものを引用できる資料が公開されましたので、あらたに貼りたいと思います。

▲弘法大師御伝記・巻の五より(京都府立京都学・歴彩館所蔵)

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/122?ln=ja

女性の絵が左右逆で、大師との位置関係もちょっと変えてありますが、だいたい同じポーズなのがわかると思います。この絵を参考に造られた石碑だと思われます。

なお『行状記』と『御本地』も確認しましたが、同じ場面の挿し絵はなさそうです。

第十六番

これも何の絵かまったくわからない1枚です。背景に大きな山が描かれているのが手がかりかもしれません。

2025年05月追記

何度か写真を撮りまして、やっと細部が見えてきました。弘法大師は左手に数珠を持ち、右手にも何か持っているようですが、ここはよくわかりません。そして、大師の前にひざまずく人物がいます。この人物は頭の禿げた老人で、合掌した手に数珠を持っています。着物の背中にふさふさしたものが付いているようです。

▲新しく写した写真。やはり写真だとわかりにくいのですが、こういった写真を何枚か写して線画を起こしました。

細部が見えてきたところで、一体なんの場面なのか考えるわけですが、狩場明神や稲荷明神との出会いは別に絵があるので、役行者との交流を描いたものではないかと思います。役行者は一般に頭に布(おそらく角頭巾)をかぶり、高下駄をはいて杖をついた姿で描かれる事が多いですが、修験道の開祖としても知られているので、山伏の姿で描いたのかもしれないと思うんです。石版の絵でひざまずいている老人は、着物に房がついてます。山伏が身につける結袈裟の梵天のつもりなのではないかと思うんですよね。

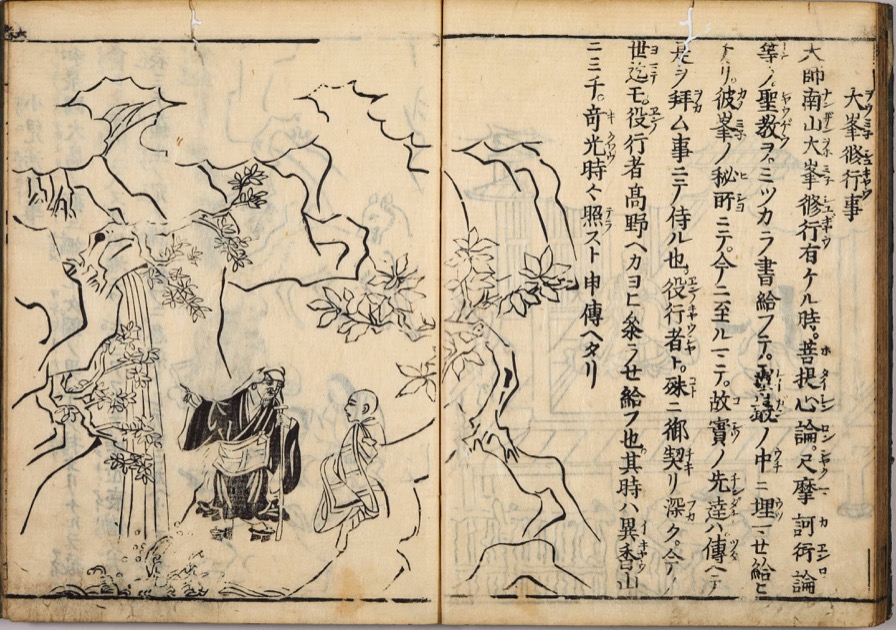

弘法大師は大峯山で修行していた時『菩提心論』や『釈摩訶衍論』を書き、霊巌にうずめたとされています。すると過去の行者たちが現れて、これを拝んだと言われています。特に役行者(えんのぎょうじゃ)はたびたび現れたと言われており、その際には山に良い香りが立ちこめ、不思議な光に照らされたと言われています。大峯山は役行者が修行した山と言われています。

これらの古典籍では役行者が角頭巾をかぶった姿で描かれているのに、金蓮院石碑ではただひざまずく老人の姿に描かれているのは、後ろ姿に頭巾では絵としてパッとしなかったなどの事情がありそうな気がします。

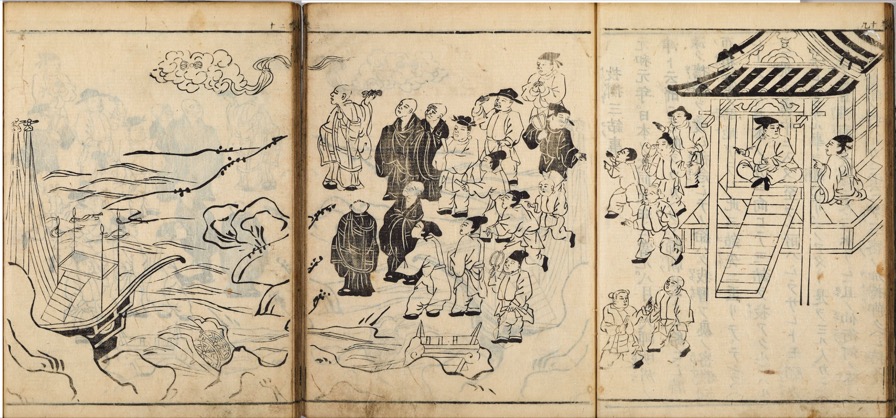

第十七番

これまたわからない1枚です。手に菅笠を持っているので、諸国行脚中の姿(修行大師)かもしれません。

2025年4月追記

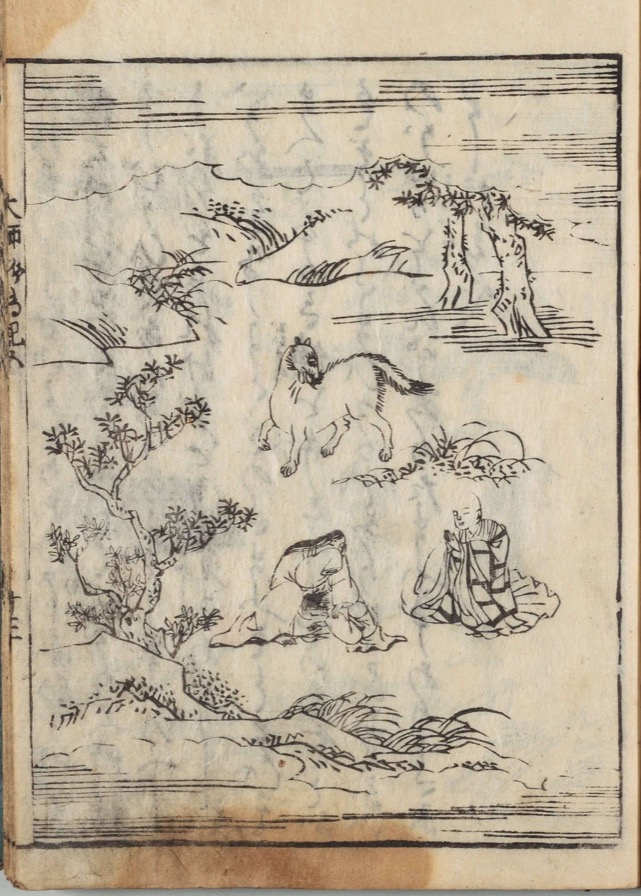

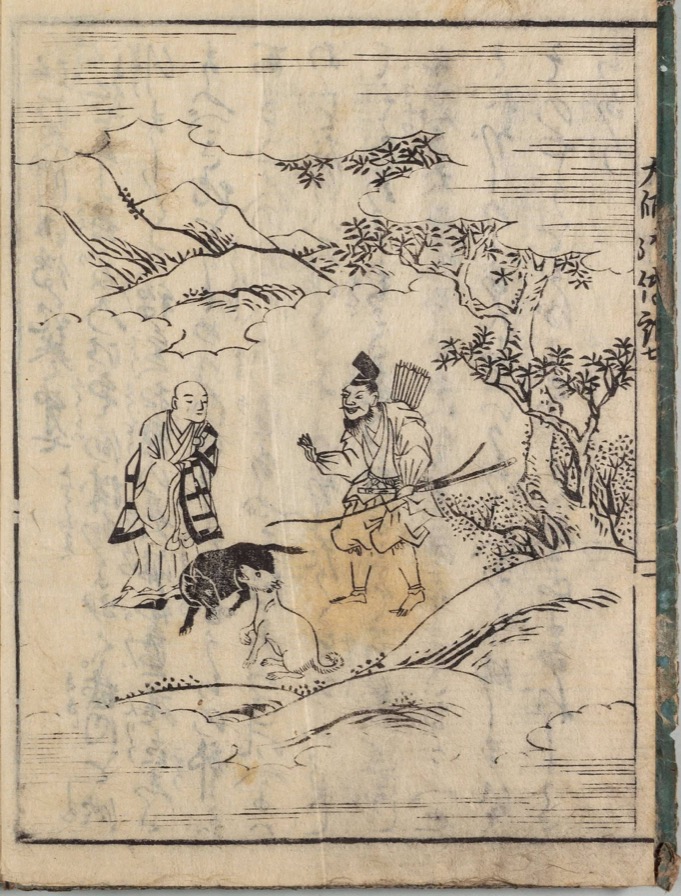

これも後日写真を撮り直したのですが、やはり写真をぱっと見ても何の絵かほとんどわかりません。ただ拡大してトレースしてみたところ、大師の傍らに弓を持ってひざまずいた人と犬がいることがわかりました。

弘法大師は日本に密教の本場を作ろうと、良い場所を求めて歩いていました。すると大和国・宇智郡(うちのごおり)で2頭の犬を連れた狩人に出会います。その人は背丈が八尺(約2m半)もあり、青い衣を身に着け、弓を携えています。

常人には見えなかったため、伽藍建立の地を探していると話したところ、その人は犬を放ち姿を消してしまいました。その犬に導かれてたどり着いたのが高野山です。狩人と見えたのは狩場明神という神様だったと言われています。

今回撮影した写真では犬が1頭しか見えなかったのですが、どこかにもう1頭彫られていると思われます。

▲ただでさえあまり鮮明に写らなかったのにブログに貼って支障のない大きさにすると見えるかなあとは思うんですが、せっかくなので貼っておきます。周囲を黒く塗ってあるのは、そのほうがコントラストの調整をしやすいからです。

▲弘法大師御伝記・巻の七より

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/149

この絵がかなり近いので、石碑の2頭目の犬は1頭目にかさなるように彫ってあるかもしれないです。

重要な場面なので『弘法大師行状記』や『高野大師行状絵図』にも同じ場面があります。行状記の絵は狩人ではなく狩場明神として描かれていますね。

2025年5月31日追記 改めて撮影してみたところ、狩り場明神の脇の下に犬がもう1頭いました。全身が描かれている犬はただの線刻ですが、脇の下の頭だけ見えてる犬は全体が掘り下げてあるので黒い犬なんじゃないでしょうか。御伝記などの挿し絵でも、犬は白と黒の2頭なので一致しますね。

第十八番

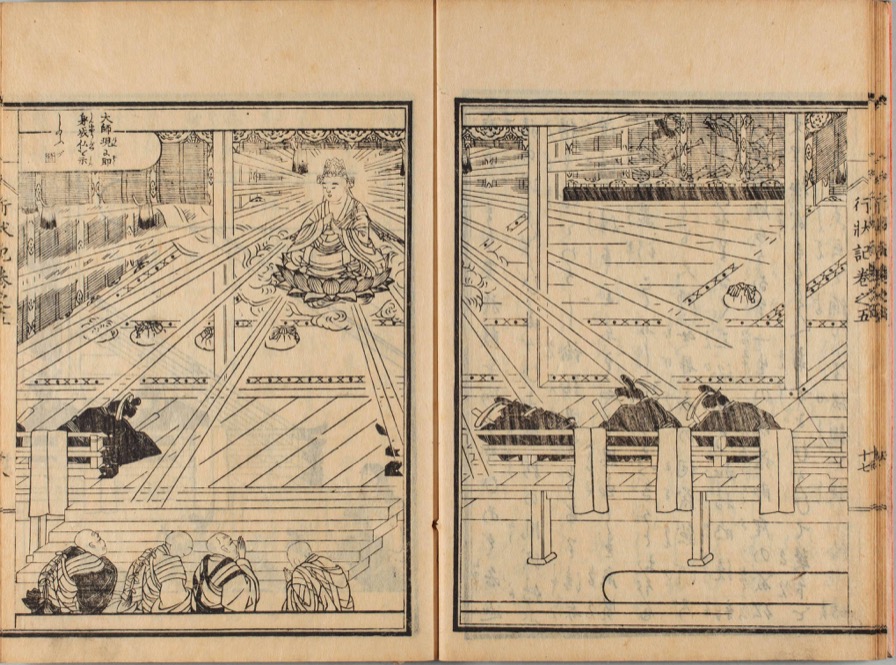

上部に御簾が描かれており、空中に蓮華の座に乗った仏様が描かれています。板の間のようなところに衣のようなものが置いてあるか、あるいは誰かが深く頭をさげて礼拝しているかもしれません。

弘法大師は即身成仏の悟りを得ており、深く瞑想して大日如来になることができました。唐での修行中にも法力勝負をしかけてきた兄弟子たちに大日如来の姿を見せたと言われているし、帰朝してから帝の前でもその姿を見せています。この絵だと、帰朝してからの話のような気がします。

2025年4月追記

十八番は石碑全体を写そうとすると細部が消えてしまい、どうもうまくいきません。上下に分けて撮影したところ、仏様は手を智拳印にしているので大日如来で確定。背景には御簾がかかっていて、大日如来の下には冠をかぶって手に笏を持った人が頭を下げている絵だとわかりました。

写真はブログ用に縮小した画像なので上下に分けてあっても見づらいとは思いますが、いちおう貼っておきますね。

さて、この場面は何かというと、唐土留学から帰ってきた大師は他宗派の高僧とともに清涼殿に招かれ、それぞれが宗派の教えを語るのですが、大師が主張する即身成仏の教えを誰も認めようとはしませんでした。そこで大師は智拳印を結ぶと居並ぶ人たちの前で大日如来の姿に変じてみせます。こうして誰もが空海は特別だと認め、帝も空海を師と仰ぐようになります。この出来事を八宗論などと言います。当時、仏教の宗派が倶舎・成実・律・法相・三論・華厳・天台・真言で八宗あったからです。

重要なエピソードなので絵画の題材として選ばれがちだし、『御伝記』を初めとする古典籍の挿し絵にもその場面があります。わたしが知っている中で石碑の絵と一番近いのは『行状記』の清涼宗論の図です。大日如来の姿になり光を放つ弘法大師を高僧たちは合掌し、公家は笏を手にひれ伏し、帝までもが御簾ごしにひれ伏して礼拝しています。

▲弘法大師行状記巻の五・清涼宗論

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100259276/123

ほかの古典籍の同じ場面については下にリンクします。

第十九番

これも、まったくわからない1枚です。

2025年4月追記

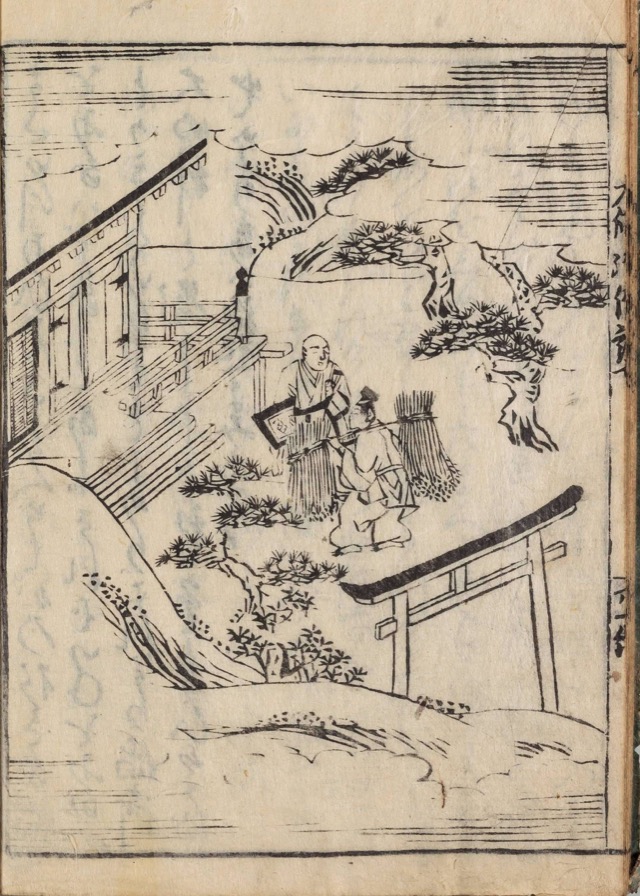

新たに撮影しなおしたところ、手に額を持った大師と、烏帽子をかぶった翁の絵だとわかりました。

▲石碑の一部を写した写真。石碑全体が写る距離からだと線が消えてしまうので、分割して写してどうにか線を拾いました。

大師が額らしきものを持ってることは確かなので、これを手がかりに考えると伏見の山に稲荷社を建立する話が該当するようです。

大師が筑紫の観音寺に滞在していた頃、ある山のたもとで稲の束を背負った翁と出会います。ただ人ならぬ姿にどういった御方ですかとたずねれば、翁は「八條二階の坊に住む柴守長者」と名乗ります。そこで大師は自分がこれから広める仏法を守ってくださいと頼みます。

また大師が紀伊国の田辺に滞在していた時、再び稲束を背負った翁と出会います。翁は、前に霊山でもお会いしましたね、というので、大師もうなずき、いったいどういったお方ですかとたずねます。すると翁は、自分は魏の国の大臣で、仏法を愛し、無福の人を救いたいという思いからこの国へ渡ったと言いました。また八条二階の観音堂福子稲富の家に身を寄せているとも言いました。そこで大師は「自分はこれから都へ行き、帝の御願所である東寺を給わります。八条二階ならば近くなので、必ず訪ねて来て仏法をお守りください」と翁と再会の約束をします。

さて、約束通り柴守長者は東寺にやってきます。大師は喜んで赤飯をすすめてもてなし、都の辰巳にある山に社を立て、ここで都と仏法をお守りくださいと頼み、自ら額を書いてささげました。翁がいつも稲の束を背負っていたので稲荷大明神と名付けられ、これが現在の伏見稲荷となりました。

▲弘法大師御伝記巻の七、稲荷明神と御契諾の事

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/169

石碑の絵に比較的近いのはこれですね。翁との立ち位置が逆になってますが、大師が額を手に持っているのがポイントです。また、右下の鳥居が石碑の絵にもあるので、先ず間違いなくこの絵を元にして描いたと思われます。

『弘法大師行状記』稲荷来影

この絵は大師が額を持っていません。うしろからついてくる人も描かれています。

『高野大師行状絵図』稲荷契約の事

この絵は筑紫での出会い、紀伊国での再会、東寺で三度めの対面が一枚の絵になっています。これも額が描かれていませんね。

どの絵でも翁が稲の束を持っています。金蓮院の石碑は細い線が写真に写りにくいのですが、翁が手で何か持っているようにも見えるので、もしかしたら稲束も刻まれているかもしれません。#追記:写真を撮り直したり、現地で確認するなどしましたが、金蓮院の石碑では翁は稲の束を持っていないようです。でも場面としては伏見稲荷を建立して額を捧げるシーンで間違いないと思います。

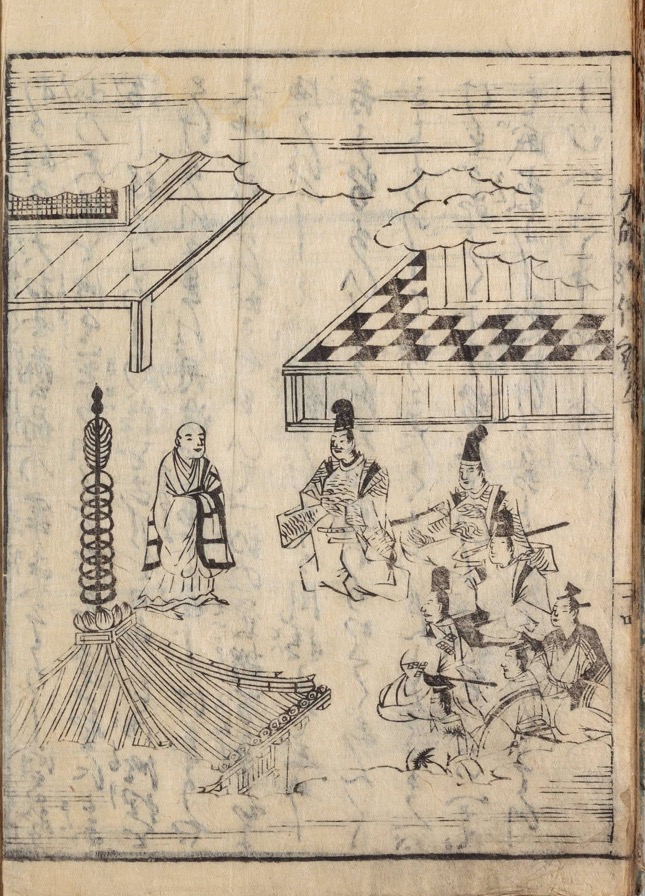

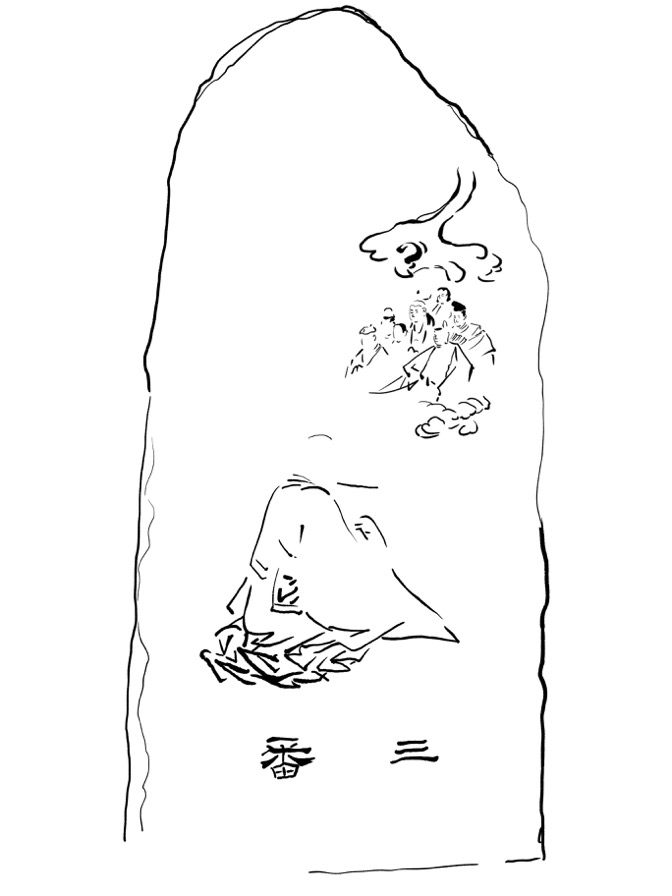

第二十番

背景に高い山のようなものが描かれ、手前に九輪のある塔の屋根のようなものが描かれています。

弘法大師ゆかりの塔といえば、ひとつは京都の東寺にある五重の塔です。東寺は大師が帝から賜った寺ですが、五重の塔は未完成で大師が奔走して完成させたと言われています。

また、高野山に金剛峯寺を開く時に、最初に着手したのも塔だったと言われています。

2025年4月追記

二十番は塔の部分だけはくっきり見えるんですが、背景に何が描かれているのかはっきりしませんでした。山のように見えていたものは今回の調査で弘法大師と二人の人物だとわかりました。

この人物、烏帽子をつけてるんですが、右側の人は折烏帽子をつけてて、公家じゃなく武士っぽいですよね。ということで当てはまる話は平相国(清盛)の大塔修造の話だと思います。

清盛は弘法大師より後の時代の人なんですが、大塔の修造が終わると大師が姿を現し、満足げな様子で「一期の栄耀万事心に任すべし」と言ったそうです。それで清盛が大変ありがたい事だと信心の気持ちを新たにして拝むと大師は姿を消してしまう。入定して(死んで)いるのにまるで生きているようだったと『御伝記』にあります。

▲弘法大師御伝記・巻の十 平大相国大塔修造の事

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300053631/223

▲高野大師行状図絵巻の十・大塔修造の事

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100352680/185

第二十一番

未発見です。数を数えずに写真を撮ったので、21番が足りないことに気づいていませんでした。見落としているだけのような気がするので、後日また探しに行きたいと思っています。

2025年4月追記

みつけました。21番。去年の暑い時期に写真を撮りに行ったのに、ずーっと放置してしまいました。21番は椅子の上に座り、右手に五鈷杵、左手には数珠。椅子の下には沓(くつ)と水差しという、一般的な様相の弘法大師象です。

以上は、わたしが知っている伝説と、石版の絵を結びつけたものですが、弘法大師の伝説は昔話のようなものも含めれば膨大な数にのぼり、もっと絵に近い例もあるかもしれません。

また、石碑の類いは光の加減で刻まれているものがよく見えたり見えなかったりします。別の日に再挑戦すれば、見えなかった部分が見えるかもしれないとも思います。

#2025年追記

いくつかの石碑はもっと見やすい写真を撮れたので、トレースし直すなどして新しい線画を追加しました。

『弘法大師御伝記』『弘法大師行状図絵』等、江戸時代までに成立した伝記の挿し絵を参考に描かれたものが多く、ほとんどは何の絵なのかわかりました。2025年6月現在、第六番のみ具体的に何の場面なのかわからない状況です。

「こういう話の場面ではないか」というような御意見はコメント欄へどうぞ。

ただし、わたしは最近自分のブログをろくに見ていないので、コメントをいただいても気づかない可能性が大きいです。反応がなくても無視しているのではなく、本当に気づいてないだけなので、あまり気にしないでください。よろしくお願いします。

ピンバック: 札所(霊場巡り)関連の記事一覧 | 超・珍獣様のいろいろ

お久しぶりです。

金蓮院廿一ヶ所第廿一番の石碑は境内の鐘楼の東側にあります。

番 一 十 二

長 講 東

士 居 圓 誓 田 大

との文字が彫られています。

上は石碑で下二行は台石です。

他の石碑には21カ寺の名前と講中の人名等が・・・

たしか11番の石碑には「十一屋」の名前もあります。

このことから、これらの石碑は東講の寄贈と考えられます。

以上

こんにちはー。お久しぶりです。いつもながらコメントに気付かなくてすみません。二十一番、実はわたしも見付けました。写真だけ撮って、そのまま整理せず時間だけたってしまっています。

新しく写した写真は、光の加減が違うので、最初のでは見えなかった部分に人物が描いてあるなど、いろいろ発見もあるので、頑張ってトレースしてみたいと思います。