昨日のツイートで文字好きがそれなりにいることがわかったので、さまざまな文字を紹介してみようと思います。時には日記、時にはクイズ、あるいは我流でいいから気軽に書いてみるカリグラフィーネタなんかもまじえつつやっていきます。今回は日本語の「くずし字」で、お題は逓信博物館でもらった冊子です。

昨日のツイートで文字好きがそれなりにいることがわかったので、さまざまな文字を紹介してみようと思います。時には日記、時にはクイズ、あるいは我流でいいから気軽に書いてみるカリグラフィーネタなんかもまじえつつやっていきます。今回は日本語の「くずし字」で、お題は逓信博物館でもらった冊子です。

逓信博物館(ていぱーく)は、ちょっと前まで丸の内にあった郵政・放送・電信電話関係の博物館です。丸の内の再開発で閉館してしまい、郵政関係だけ東京スカイツリータウンに引っ越して営業中です。だいぶ縮小されてガッカリなんですけどねー。

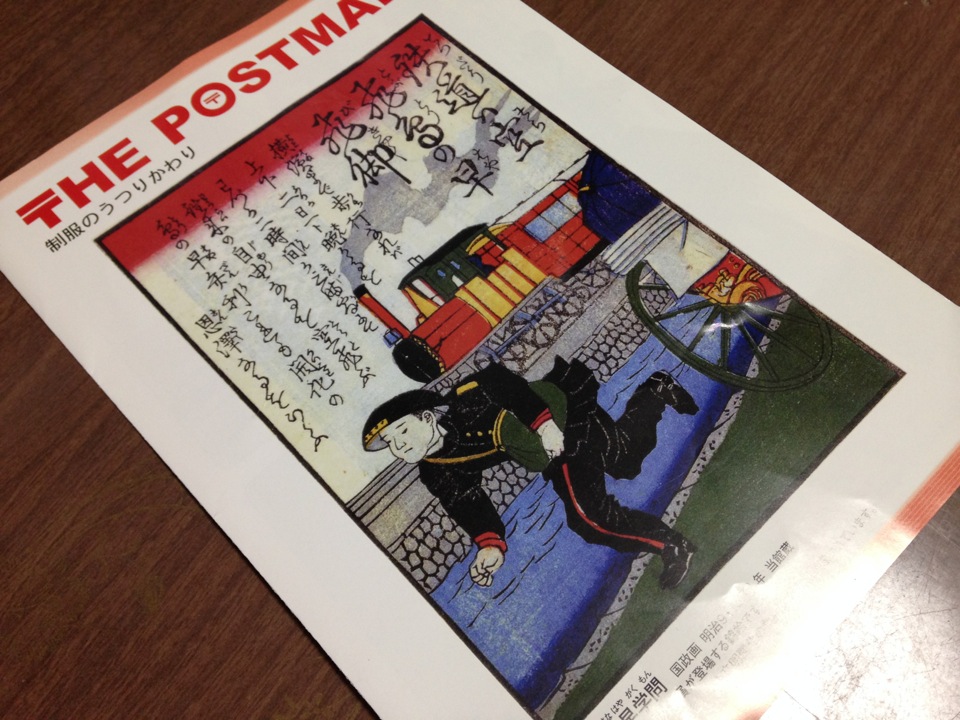

さて、この冊子は引っ越す前の逓信博物館でもらったもので、明治時代に鉄道が郵便物を運ぶようになった時の錦絵が表紙になってます。「開化幼早学問(かいかおさなはやがくもん)」という明治政府が発行した幼児教育用の本らしいです。

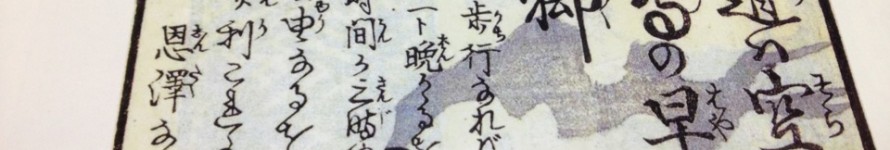

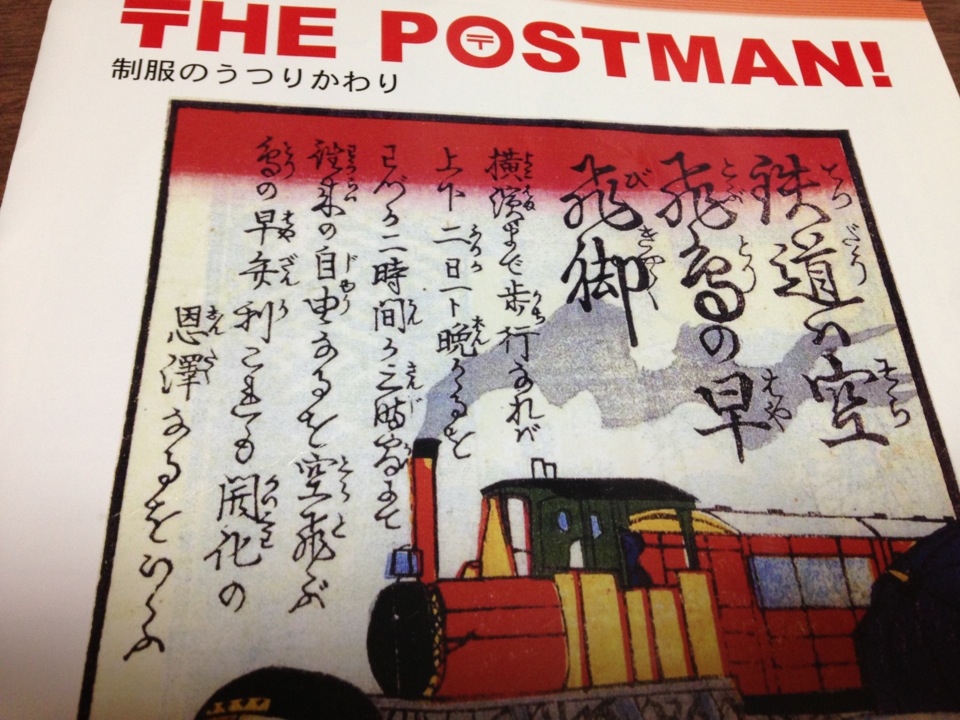

文字のところだけ拡大してみます。木版画なので書体がしっかりしていて、子供用に文字も大きく、仮名もふってありますから初級編です。まずは自力で読んでみてください。全文は一番最後に書きます。

どうでしょうどのくらい読めましたか? この時代はまだ仮名が48文字ではなく、同じ発音の仮名文字が複数使われてました。ひとつひとつ解説したいところですが、今回は最初の一文字、クイズとしてtwitterに投稿した文字に注目します。

この文字、一文字だけ取り出すと読みにくいですが、全体を眺めると鉄道の「鉄」だと簡単にわかると思います(仮名もふってあるし)。しかし、鉄なら部首は「かねへん」です。金がどうやったらタがちょんまげを結ったみたいな形になるでしょうか。

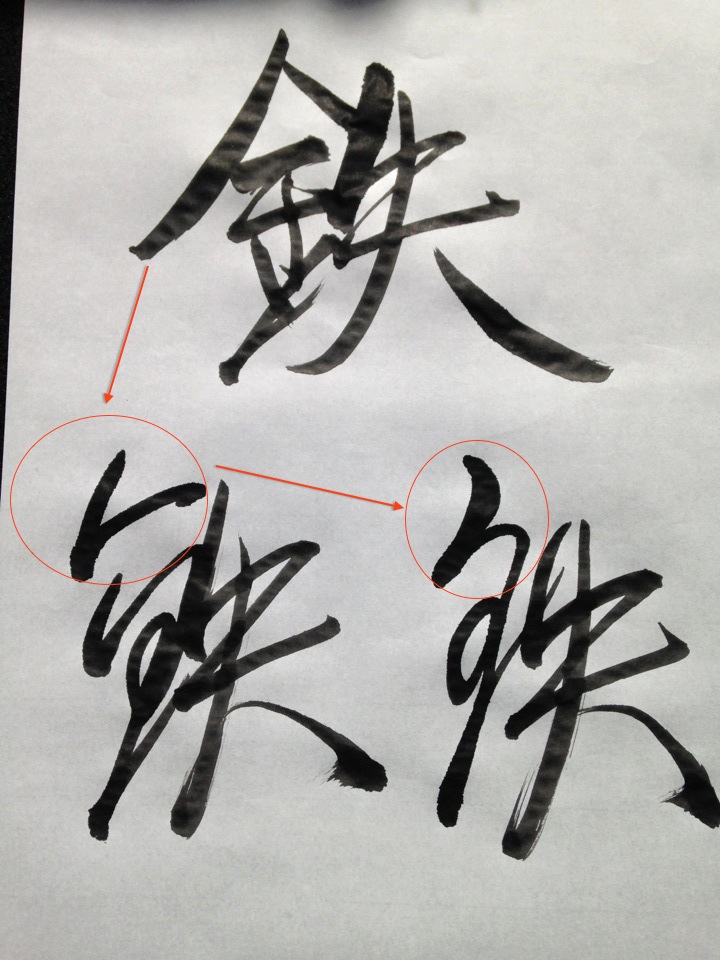

この文字、一文字だけ取り出すと読みにくいですが、全体を眺めると鉄道の「鉄」だと簡単にわかると思います(仮名もふってあるし)。しかし、鉄なら部首は「かねへん」です。金がどうやったらタがちょんまげを結ったみたいな形になるでしょうか。下の図を見てください。文字はわたしが書いたので癖字でまるっきりダメですが、まあ、雰囲気だけわかっていただければと思います。

金の屋根の部分は「ひとやね」とか「ひとがしら」と呼ばれている部首です。「ひとやね」をくずすと、左下の赤い○でかこった部分のように「ノー」の形になります。やねの下は筆を紙から離さずに素早く書いたらこうなりそうなので、ここではスルーします。

これをさらにくずして、「ひとやね」とその下の部分をつなげて書いちゃうと右下の文字のように、タがちょんまげ結ったみたいになるわけです。まげの正体は「ひとやね」だったというわけ!

そういうわけで、クイズの答えは「鉄」でした。

以下に全文を書き起こします。

てつだう そら

鉄道ハ空

とぶとり はや

飛鳥の早

びきやく

飛脚

よこはま かち

横濱まで歩行なれバ

ふつか はん

上下二日一ト晩かゝるを

かん さんじかん

わづか二時間か三時間にて

わうらい じゆう そらと

往来の自由なるを空飛ぶ

とり はやべんり かいくわ

鳥の早便利これも開化の

おんたく

恩澤なるをいふ

読めましたか?

こういうのはだいたい意味がわかればいいんです。

文字起こしでもするんだったら一文字でも余さず追求しないといけませんけどね。